विद्युत वायरिंग में उपयोग होने वाली विद्युत सामग्री (General Electrical Accessories Used in Wiring)

विद्युत वायरिंग में उपयोग होने वाली विद्युत सामग्री (General Electrical Accessories Used in Wiring)

विद्युत सामग्री (Electrical Accessories) - घरेलू वायरिंग में विद्युत सामग्री के रूप में परिपथ को सुरक्षित करने के लिए, नियन्त्रित करने के लिए और समायोजन के लिए काम में लाये जाने वाले साधन विद्युत सामग्री कहलाते हैं। घरेलू वायरिंग में उपयोग होने वाली सामग्री की धारा वहन क्षमता अधिकतर 6, 16 और 32 एम्पीयर होती है तथा कार्यकारी वोल्टता 240V AC होती है।

संरचना (Construction) - इन विद्युत साधनों के उपयोग के दौरान इनके धारा वहन करने वाले भागों को छूने से विद्युत झटका लग सकता है अत: इनकी सामग्री में मुख्यता इनके आवरण (ढक्कन) विशेष विद्युत रोधी होने चाहिए तथा आधार जिन पर टर्मिनल कसे होते हैं वे भी पर्याप्त इन्सुलेटिड होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। इन पर लगे टर्मिनल अक्सर पीतल के होने चाहिए और इनमें लगने वाले पेच भी यथा सम्भव पीतल के ही होते हैं। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को छूने वाली पत्ती विशेष मिश्र धातु की होती है। जिसकी चालकता उच्च व यान्त्रिक सामर्थ्य व टर्मिनल पर दबाव उच्च होता है। यह पत्ती स्प्रिंग के दाब से टर्मिनल से जुड़ती है या हटती है अतः स्प्रिंग की धातु जंग रोधक होनी चाहिए।

विद्युत सामग्री का लगाना (Mounting of Electrical Accessories):-

विद्युत सामग्री आजकल फ्लश प्रकार से लगती है जबकि पिछले दशकों में स्विच सॉकेट इत्यादि सतह पर अर्थात् लकड़ी के बोर्डों पर पेचों से कसे जाते थे। पर्यावरण के नुकसान के कारण लकड़ी का उपयोग आजकल नगण्य हो गया है अतः अधिकतर उपसाधन बेकेलाइट शीट, सनमाईका शीट इत्यादि पर स्विच आदि के छेद बनाकर फ्लश प्रकार से लगाये जाते हैं इनमें इनके चालक भाग शीट के पीछे छिपे रहते हैं और देखने में भी सुन्दर दिखते हैं। उपयोग के आधार पर विद्युत सामग्री को निम्न प्रकार बाँटा गया है।

(i) नियन्त्रण प्रकार

ii) धारणशील प्रकार

(iii) सुरक्षात्मक प्रकार

iv) निर्गत प्रकार

(v) सामान्य प्रकार

(1) नियन्त्रण प्रकार की विद्युत सामग्री - जो सामग्री परिपथों

वोल्टता व धारा क्षमता के बाजार में उपलब्ध हैं। ये निम्न प्रकार की होती है

(i) एक पोल एक पथ स्विच (ii) एक पोल दो पथ स्विच (iii) इन्टरमिडियट स्विच (iv) बैल पुश स्विच (v) खींचने वाले स्विच (vi) डबल पोल स्विच

(vii) आयरन क्लैड डबल पोल स्विच (ICDP) (viii) आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच (ICTP) (ix) बैड़ स्विच

एक पोल एक पथ स्विच (Single Pole Single Way Switch) ये सतही (Tumbles) प्रकार व फ्लश प्रकार दोनों तरह के होते हैं, आजकल फ्लश प्रकार अधिक प्रयोग किये जा रहे हैं। ये बेकेलाईट के बनाए जाते हैं तथा इन पर दो टर्मिनल जो कि पीतल के होते हैं कसे रहते हैं इनमें चूँकि एक ही तार नियन्त्रित होती है इसलिए ये एक पोल एक तरफा स्विच कहलाते हैं। परिपथ में धारा की क्षमता अनुसार ये 6 एम्पियर या 16 एम्पियर क्षमता के बाजार में उपलब्ध हैं। साधारणतया बल्ब, ट्यूब लाईट, पंखे इत्यादि के लिए 6 एम्पियर व हीटर, गीजर तथा रेफ्रिजरेटर इत्यादि के लिए 16 एम्पियर क्षमता के स्विच उपयोग में लाए जाते हैं।

1 Way Switch 6 Amps.

2 Way Switch 6 Amps.

एक पोल दो पथ स्विच (Single Pole Two Way Switch):-

ये स्विच बैकेलाइट के बने होते हैं और इनमें तीन टर्मिनल होते हैं ये एक फेज एक तार को दो मार्गों के लिए नियन्त्रित करते हैं। अधिकतरके संचालन व विद्युत बिन्दु जैसे बल्ब, ट्यूबलाईट के नियन्त्रण के लिए सीढ़ियों की वायरिंग में उपयोग में लाए जाते हैं। अधिकतर 6Amps.उपयोग की जाती है यह नियन्त्रण प्रकार की कहलाती है। ये विभिन्न240V के लिए बने होते हैं।

इन्टरमिडियट स्विच (Intermediate Switch) :-

ये भी सीढ़ियों की वायरिंग में उपयोग होते हैं जहाँ पर एक लैम्प कोदो से अधिक स्थानों से नियन्त्रित करना हो। आजकल ये बाजार में सरलता से उपलब्ध नहीं हैं, इस कार्य के लिए दो टू वे स्विचों का उपयोग करके इन्टरमिडियट स्विच का कार्य लिया जाता है।

बैल पुश (Bell Push):-

ये विद्युत घण्टी को चलाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये प्लास्टिक या बैकेलाइट के बने होते हैं। आजकल बाजार में विभिन्न फैन्सी डिजायन में उपलब्ध हैं।

नोब से फेज व न्यूट्रल दोनों टर्मिनल को नियन्त्रित करते हैं। अक्सर 16 Amps. की क्षमता में मिलते हैं।

आयरन क्लैड डबल पोल स्विच (ICDP Switch) :-

ये स्विच फ्यूज सहित लोहे के बक्सों में फिट रहते हैं। इनमें फेज व न्यूट्रल के लिए दो अलग फ्यूज धारक भी लगे रहते हैं जिनमें न्यूट्रल वाले फ्यूज में मोटा पीतल का लिंक लगा रहता है तथा फेज पर लगने वाले फ्यूज फ्यूज एलीमेन्ट धारा सामर्थ्य के अनुसार लगता है। ये स्विच ऊर्जा मापी के बाद पूरे भवन की सप्लाई को नियन्त्रित करने के लिए लगाए जाते हैं, इनके लोहे के भाग को उचित प्रकार अर्थ कर देना चाहिए। ये 16 से 32 Amp. के लिए बनते हैं।

खींचने वाले स्विच (Pull out Switch) :-

ये स्विच छत से लटके रहते हैं और इनका उपयोग बाथरूम में ऊँचाई से लगे गीजर तथा लाइट के लिए व आजकल केबिन फैन जो दीवार पर ऊँचाई पर लगते हैं, के लिए किया जाता है।

आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच (ICTP Switch) :-

ये स्विच तीन फेज चार तार प्रणाली में उपयोग में लाये जाते हैं। चूंकि ये स्विच तीन फेज प्रणाली में तीन फेज के तीन तारों को नियन्त्रित करते हैं और फ्यूज सहित लोहे के बक्से में फिट रहते हैं इसलिए आयरन 'क्लैड ट्रिपल पोल स्विच कहलाते हैं। ये 16, 32, 64, 100, 200 व 800 एम्पियर क्षमता के मिलते हैं तथा कार्यकारी वोल्टता 400/440 वोल्ट होती है। इनके लोहे के बक्से को उचित प्रकार अर्थ करना चाहिए।

डबल पोल स्विच (Double Pole Switch) :-

ये स्विच अक्सर घरेलू ऊर्जामापी के बाद मुख्य स्विच के रूप में लगे होते हैं कई स्विचों में इण्डीकेटर भी लगा होता है। ये स्विच एक कॉमन नोब से फेज व न्यूट्रल दोनों टर्मिनल को नियन्त्रित करते हैं। अक्सर 16 Amps. की क्षमता में मिलते हैं।

आयरन क्लैड डबल पोल स्विच (ICDP Switch) :-

ये स्विच फ्यूज सहित लोहे के बक्सों में फिट रहते हैं। इनमें फेज व न्यूट्रल के लिए दो अलग फ्यूज धारक भी लगे रहते हैं जिनमें न्यूट्रल वाले फ्यूज में मोटा पीतल का लिंक लगा रहता है तथा फेज पर लगने वाले फ्यूज में फ्यूज एलीमेन्ट धारा सामर्थ्य के अनुसार लगता है। ये स्विच ऊर्जा मापी के बाद पूरे भवन की सप्लाई को नियन्त्रित करने के लिए लगाए जाते हैं, इनके लोहे के भाग को उचित प्रकार अर्थ कर देना चाहिए। ये 16 से 32 Amp. के लिए बनते हैं।

आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच (ICTP Switch) :-

ये स्विच तीन फेज चार तार प्रणाली में उपयोग में लाये जाते हैं।चूंकि ये स्विच तीन फेज प्रणाली में तीन फेज के तीन तारों को नियन्त्रित चाई करते हैं और फ्यूज सहित लोहे के बक्से में फिट रहते हैं इसलिए आयरन पर'क्लैड ट्रिपल पोल स्विच कहलाते हैं। ये 16, 32, 64, 100, 200 व 800एम्पियर क्षमता के मिलते हैं तथा कार्यकारी वोल्टता 400/440 वोल्ट होती है। इनके लोहे के बक्से को उचित प्रकार अर्थ करना चाहिए।

बैड स्विच (Bed Switch) :-

ये प्लास्टिक या बैकेलाइट के इन्सुलेशन से बने होते हैं तथा बैड के • ऊपर लगे लैम्प को स्विच ऑन या ऑफ करने के लिए उपयोग में लाये जाते हैं। इन्हें तार से जोड़ते समय इनके अन्दर एक तार में गाँठ लगा देनी चाहिए ताकि वे आसानी से गिर न सकेँ ।

लैम्प धारणशील सामग्री (Lamp Holding Accessories):- पूर्व में पीतल से बने लैम्प होल्डर काम में लाये जाते थे आजकल इनका स्थान बैकेलाइट से निर्मित होल्डरों ने ले लिया है। आजकल के होल्डरों में लैम्प की पिन लगने वाले खांचे भी मोल्डीड बैकेलाइट के आने लगे हैं। फिर भी कुछ विशेष कार्यों में जैसे फैन्सी लाईट व ब्रेकेट इत्यादि में अभी भी पीतल से बने होल्डर काम में लाये जाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं ।

बायोनेट कैप लैम्प होल्डर - पेच प्रकार लैम्प होल्डर

एडीसन स्क्रू लैम्प होल्डर

गोलियाथ एडीसन स्क्रू लैम्प होल्डर

भारतीय मानक संस्थान के अनुसार ताप दीप्ति लैम्पों में जो 8 फीट

से ऊपर न लगे हों 200 वाट क्षमता तक के लैम्प बायोनेट कैप वाले होल्डरों में लगने चाहिए। 200 वाट से अधिक और 300 वाट के लैम्प एडीसन स्क्रू होल्डरों में तथा 300 वाट से अधिक क्षमता के लैम्प गोलियाथ स्क्रू होल्डरों में लगाने चाहिए।

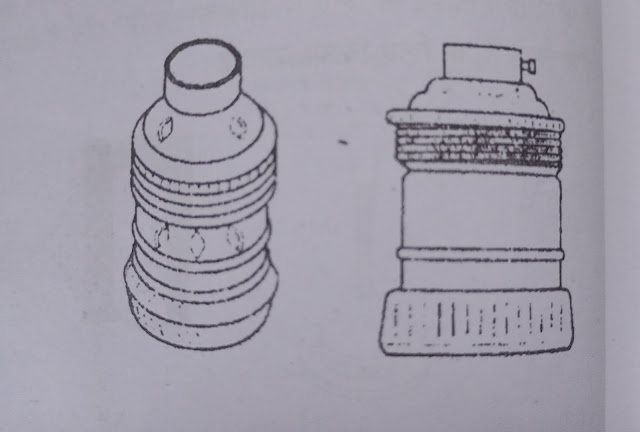

बायोनेट कैप लैम्प होल्डर (Bayonet Cap Lamp Holder):-

इस प्रकार के होल्डर में बल्ब होल्डर के बाहरी सिरे में कटे खांचे में फिट होता है। होल्डर के अन्दर पिन जो स्प्रिंग दाब द्वारा लैम्प पर स्पर्श करती है वह बैकेलाइट या पोर्सिलेन के आधार पर फिक्स होती है। इस होल्डर में लैम्प को पिन की तरफ से होल्डर के सिरे पर जिसे स्कर्ट कहते हैं, में बने खांचे में डालते हैं और थोड़ा दबा कर क्लॉकवाईज दिशा में घुमा देते हैं। बायोनेट कैप लैम्प होल्डर निम्न प्रकार के होते हैं।

(i) बैटन होल्डर

(ii) लटकने वाले होल्डर

(iii) एंगल बैटन होल्टर

(iv) ब्रेकेट होल्डर

(v) कोणीय विस्थापन लैम्प होल्डर

पेच प्रकार (Screw Type) :-

इस प्रकार के लैम्प होल्डर छोटे लैम्प जैसे टॉर्च, रेफ्रिजरेटर, कन्सील्ड लाईट तथा फैन्सी लाईट इत्यादि में प्रयोग हो रहे हैं इनमें होल्डर के मध्यवाले बिन्दु को फेज व कैप को न्युट्रल से जोड़ना चाहिए।

एडीसन स्क्रु लैम्प होल्डर (Edision Screw Type Lamp Holder) :-

200 वाट से अधिक क्षमता के लैम्पों को रोकने के लिए एडीसन स्क्रू प्रकार होल्डर प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार के होल्डर में लैम्प को पकड़ने के लिए चूड़ियाँ होती हैं और लैम्प जब इन चूड़ियों में कसा जाता है तो लैम्प की कैप इस होल्डर के मध्य वाले सिरे के सम्पर्क में आती है इस सिरे को सप्लाई के फेज वायर से जोड़ते हैं तथा कैप जिसमें चूड़ी कटी होती हैं उस को न्यूट्रल से जोड़ते हैं। ये होल्डर मरकरी लैम्प तथा छोटे सोडियम लैम्पों को धारण करने के लिए उपयोग किये जा रहे हैं। चित्र 8. 11 में इन्हें दर्शाया गया है।

गोलियाथ एडीसन, स्क्रू लैम्प होल्डर (Goliath Screw Type Lamp Holder) :-

• 300 वाट से बड़े मरकरी लैम्प या सोडियम लैम्प होल्डरों में इस प्रकार के होल्डर प्रयोग में आ रहे हैं। इस प्रकार के लैम्प होल्डरों का बाहरी आवरणहोती हैं जिसमें लैम्प स्थिर होता है। पोर्सिलेन का बना होता है तथा अन्दर पीतल के पाईप में चूड़ी कटी

(i) किट कैट (Kit - Kat) :-

यह सबसे सरल सुरक्षा उपसाधन है जो दो भागों में होता है फ्यूज आधर तथा फ्यूज धारक। लाईन का चालक व भार के चालक का सिरा आधार के टर्मिनलों से जोड़े जाते हैं तथा फ्यूज एलीमेंट धारक में जोड़ा जाता है। फ्यूज एलीमेंट टिन लैड की मिश्र धातु से निर्मित तार होती है। जो विभिन्न धारा की क्षमता के लिए भिन्न साईज की मिलती है। इस प्रकार के फ्यूज की निम्न लिखित विशेषताएँ है :-

- इस प्रकार के फ्यूज में फ्यूज तार पुनः लगाया जा सकता है।

- फ्यूज तार पुनः लगाने से खर्चा कम आता है।

सुरक्षात्मक सामग्री (Safety Accessories) :-

आजकल बड़े - बड़े आलीशान भवन बनते हैं जिनमें विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है। भवन की सुन्दरता बढ़ाने में और उपयोगिता बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। यदि विद्युत से सुरक्षा न की जाए तो अनेक भयंकर दुर्घटनाऐं घटित हो जाती हैं अतः आजकल निम्न प्रकार की सुरक्षात्मक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है :-

फ्यूज (Fuse) :-

फ्यूज परिपथ में साधारण धारा से अधिक धारा प्रवाहित होने पर परिपथ को सप्लाई से काट देता है। अधिक धारा से होने वाली दुर्घटनाओं जैसे तारों का इन्सुलेशन गर्म होकर चालक लघु परिपथ हो सकते हैं, चालक व इन्सुलेशन के अधिक गर्म होने से आग लगने की भी सम्भावना रहती है । इस प्रकार के दोषों से फ्यूज रक्षा करता है। ये निम्न प्रकार के उपयोग किये जाते हैं :-

मिनिऐचर सर्किट ब्रेकर (Miniature Circuit Breaker):- इनका छोटा नाम M.C.B. है। आजकल घरेलू वायरिंग में व व्यावसायिक भवनों में फ्यूज की जगह MCB का उपयोग हो रहा है। फ्यूज वायर बदलते समय कई बार गलती से परिपथ क्षमता से अधिक का फ्यूज तार लग जाने से परिपथ लघु परिपथ व अर्थ दोष के कारण पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, यदि MCB का उपयोग किया जाता है तो MCB निर्धारित धारा क्षमता के होते हैं और साधारण धारा से अधिक धारा बहने पर परिपथ को ब्रैक कर देते हैं। परिपथ में दोष दूर करने के पश्चात् इन्हें पुनः चालू कर सकते हैं। इनके उपयोग से वायरिंग सुन्दर भी दिखती है और ये स्थान भी कम घेरते हैं। चित्र 8.14 में MCB के भाग और उनके उपयोग की सारणी नीचे दी गई है।

अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर (Earth Leakage Circuit Breaker):-

इनका छोटा नाम E.L.C.B. है और इसे (R.C.C.B. Residual Current Circuit Breaker) के नाम से भी जानते हैं। इसको मुख्य स्विच के बाद लगाया जाता है। ये ब्रैकर चालक से अर्थ के बीच धारा प्रवाहित होने पर कार्य करते हैं यदि कोई व्यक्ति जो अचानक फेज तार को छू जाए तो धारा व्यक्ति के शरीर से होती हुई पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है।

यदि यह धारा जिस मान का ELCB लगाया गया है, से अधिक होगी तो (ELCB) कार्य करेगा और परिपथ को सप्लाई से काट देगा और छू जाने वाले व्यक्ति की जान बच जाएगी। आधुनिक भवन निर्माण में इस ELCB का प्रयोग बढ़ रहा है। ये एक फेज व तीन फेज में उपलब्ध है। चित्र 8.15 में इसे दर्शाया गया है।

एम. सी. सी. बी. (MCCB) : इसका पूरा नाम मौल्डिड केस सर्किट ब्रेकट है इसका उपयोग प्राय: पाव सल्पाई में मुख्य सिवच के रूप में किया जाता है। ये 100 एम्पियर से 2000 एम्पियर क्षमता के उपलब्ध हैं। आधुनिक कन्ट्रोल पैनल जो औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग किये जाते हैं।

• इनमें MCCB का प्रयोग किया जा रहा है।

विद्युत शक्ति निर्गत सामग्री (Electrical Power Output Accessories):-

इधर-उधर ले जाने वाली विद्युत मशीनों इत्यादि को सप्लाई देने के लिए इस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार की है

दो:पिन वॉल सॉकेट (Two Pin Wall Socket)

• इस सॉकेट का उपयोग छोटे साधनों जैसे टेबल लैम्प, मोबाईल चार्जर, टेबिल पंखे इत्यादि को सप्लाई देने के लिए किया जाता है। यह साधारण फ्लश प्रकार के स्विच के साईज में बैकेलाइट द्वारा बनी होती है। धारा क्षमता 5ADE 250V पर होती है।

तीन पिन वॉल सॉकेट (Three Pin Wall Socket) :- सभी पोर्टेबल साधन जैसे टेबिल पँखे, विद्युत इस्त्री, कूलर, इलैक्ट्रिक हैण्ड ड्रिल मशीन, ब्लोअर, ड्रायर, टोस्टर इत्यादि की सप्लाई के लिए इस साकेट का उपयोग होता है। इसके बाई ओर की पिन न्यूट्रल, दाई ओर लाईन तथा ऊपर मध्य में जो मोटी व गहरी खोखली पिन होती है वह अर्थ पिन कहलाती है। यह 6Amps व 16 Amps 250 Volt के लिए उपलब्ध है।

प्लग टॉप (Plug Tops)

ये बैकेलाईट तथा (P.V.C.) से बने बाजार में उपलब्ध हैं और इनका उपयोग विद्युत उपसाधनों (Appliances) को सप्लाई देने के लिए किया जाता है। ये निम्न प्रकार के हैं -

तीन पिन प्लग टॉप 16A, 250V

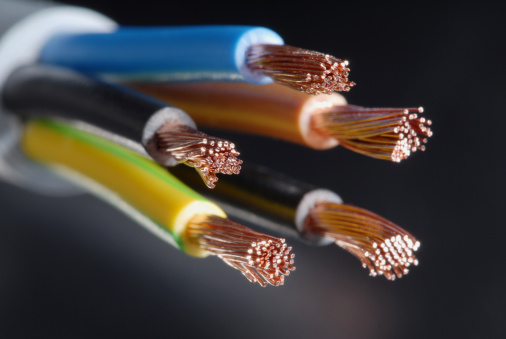

दो पिन टॉप व तीन पिन टॉप प्लग 6A, 250V वाले छोटे विद्युत उपसाधनों को लाईट वॉल साकेट से सप्लाई देने के लिए उपयोग किया जाता है। जबकि तीन पिन प्लग टॉप 16A, 250V केवल पॉवर वॉल सॉकेट से एक फेज पर लगे उपकरणों को सप्लाई देने के लिए किया जाता है। तीन पिन 6A, 16A टॉप प्लग की तीनों पिन ठोस होती हैं। इनमें दो समान साईज की, तीसरी मोटी व लम्बी होती हैं जो अर्थ तार से जुड़ती हैं। इस पिन को तीन क्रोड केबल के हरे तार से जोड़ना चाहिए। L द्धलाईन को लाल से तथा N (न्यूट्रल) को काले तार से जोड़ना चाहिऐ।

अर्थ पिन का साईज इसलिए बड़ा होता है क्योंकि इसे अर्थ दोष होने पर अर्थ से फेज के बीच प्रवाहित होने वाले लघु परिपथ धारा को सहन करना पड़ता है जो अधिक होता है और अधिक धारा वहन करने के लिए चालक का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए।

अर्थ पिन की लम्बाई अधिक इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही प्लग टॉप को तीन पिन या पाँच पिन साकेट में डालते हैं तो सर्वप्रथम अर्थ का सम्बन्ध उपसाधन से हो जाए ताकि उपसाधन में यदि अर्थ दोष हो तो यह लीकेज धारा को जमीन में प्रवाहित कर दे और उच्च धारा का क्षरण होने पर मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर लगा फ्यूज पिघल जाए या MCB ट्रिप हो जाये और उपसाधन को छूने वाले व्यक्ति की सुरक्षा हो जाए।

सामान्य प्रकार की विद्युत सामग्री (General Type of विद्युत इस्त्री कनेक्टर (Iron Connectors)Accessories):-

एडॉप्टर (Adopter) होल्डर या सॉकेट से अन्य कनैक्शन के लिए एडॉप्टर प्रयोग किए जाते हैं जो कि निम्नलिखित प्रकार के हैं:-

(1) एकल एडॉप्टर

(3) सॉकिट एडॉप्टर

(2) समानान्तर एडॉप्टर (4) मल्टीप्लग एडॉप्टर

सीलिंग रोज (Ceiling Rose) :-

इनका उपयोग छत या दीवार पर लगाकर किया जाता है। इनसे पंखे, ट्यूब लाईट, पेन्डेन्ट होल्डर इत्यादि जोड़े जाते हैं। 250 Volt से अधिक सप्लाई पर इनका उपयोग नहीं किया जाता है। ये बैकेलाईट से बनी होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं जैसे दो प्लेट तथा तीन प्लेट सीलिंग रोज । दो प्लेट सीलिंग रोज का उपयोग पंखों व ट्यूब लाईट इत्यादि के लिए तथा तीन पिन सीलिंग रोज का उपयोग सप्लाई के अन्तिम छोर पर आगे सप्लाई जोड़ने के लिए किया जाता है।

विद्युत इस्त्री

इनका उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, होट प्लेट, विद्युत केतली तथा हीटर इत्यादि को सप्लाई से जोड़ने के लिए किया जाता है। इनमें दो पिन सप्लाई के लिए तथा एक कनेक्शन अर्थ के लिए होता है। ये चपटे व गोल आकार में उपलब्ध है।

ट्यूब लैम्प होल्डर (Fluorescent Tube Lamp Holder):-

ये दो प्रकार के होल्डर होते हैं

(i) दो पिन तथा

(ii) ट्यूब व स्टार्टर कम्बाईन होल्डर

फ्लेम प्रुफ वायरिंग: विभिन्न उद्योगों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानने । में बहुत से स्थान इस प्रकार के होते हैं जहाँ पर वायु, गैस व ज्वलनशील पदार्थों के वाष्पों का मिश्रण उपस्थित हो जाता है, जो कभी भी विस्फोटक रूप ग्रहण कर सकते हैं। ये स्थान संकटमय स्थान कहलाते हैं। प्रोसेस फैक्ट्री, पैट्रोल व रासायनिक प्लॉट और ऐसे स्थान जहाँ पर गैस, सोलवेन्ट, पेन्ट व अन्य ज्वलनशील पदार्थ रखे हों वे संकटमHazardous) स्थान कहलाते हैं।

इस प्रकार के स्थानों पर विद्युत उपकरणों को उपयोग करने के लिए, इन्हें इस प्रकार का बनाया जाता है कि ये विस्फोटक मिश्रण से प्रज्वलित न हों। ये सामान्य कार्य व दोषपूर्ण अवस्था में भी प्रज्वलित नहीं होने चाहियें। इस प्रकार के उपकरणों को निम्न प्रकार से

वर्गीकृत किया गया है-

(i) तेल में डूबे (Oil Immersion) उपकरण (ii) दाबित (Pressurised) उपस्कर (iii) पाउडर पूरित (Powder Filling)

फ्लेम प्रुफ उपकरण एक बाक्स में इस प्रकार मजबूती से रखे होते

हैं कि इन बॉक्स में उत्पन्न विस्फोट न तो बाक्स को हानि पहुँचाते हैं और नही बाक्स से विस्फोट बाहर आता है। बाक्स की सतह ठण्डी रहती है। जिससे विस्फोटक मिश्रण में प्रज्वलन नहीं हो पाता।

जब फ्लेमप्रुफ उपकरण आपस में जोड़े जाते हैं तो वायरिंग भीफ्लेम प्रुफ उपयोग की जाती है।

संकटमय क्षेत्रों का वर्गीकरणः विस्फोटक वातावरण के अनुसार विद्युत उपकरणों निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है।

(a) गैस समूह 1. इस समूह में वे विद्युत उपकरण आते हैं जो खानों में उपयोग होते हैं जहाँ पर नमी भी मौजूद होती है।

(b) गैस समूह 2. इस समूह में खानों के अतिरिक्त अन्य स्थान जहाँ पर नमी भी होती है और विस्फोटक वातावरण होता है, विद्युत उपकरण उपयोग किये जाते हैं वे उपकरण इस समूह की श्रेणी में आते हैं।

अतः हम संक्षेप में कह सकते हैं कि संकटमय क्षेत्रों में लगे विद्युत उपकरण जब कार्य करते हैं वो इस प्रकार के होने चाहिये कि उनके अन्दर पैदा आर्क बाहर के वायुमण्डल में उपस्थित ज्वलनशील मिश्रण के सम्पर्क में ना आये। इस कार्य के लिए कुछ फ्लेम प्रुफ, फ्लेम डिटेक्टर उपयोग किये जाते हैं। चित्र 8.23 (a) में इस उपकरण का फोटो व चित्र 8.23 (b) में आइसोमैट्रिक रूप दिखाया गया है।

कार्य (Working): फ्लेम प्रुफ डिटेक्टर इस प्रकार कार्य करता है कि जब किसी कारण कोई ज्वाला का स्फूरण होता है तो यह ज्वाला से संवेदना पाकर क्रिया करने लगता है। यदि बहुत कम आवृत्ति पर कोई ज्वाला टिम टिमाती है तो यह डिटेक्टर क्रियाशील हो जाता है, परन्तु यह स्थिर प्रकाश स्त्रोत द्वारा क्रियाशील नहीं होता। निम्न चित्र 8.24 में फ्लेम प्रुफ फ्लेम डिटेक्टर की वायरिंग संयोजन दिखाये गये हैं।

कि यदि पोजिशन- 1 •द्वारा किसी ज्वाला को सेन्स किया जाता है तो फायर रिले का NO प्वाइंट 5 व 6 क्लोज हो जाते हैं और Coil के सिरे लघुपथ हो जाते है और क्वाईल द्वारा मुख्य परिपथ के परिपथ किसी भी रिलीज हो जाते है, परिणाम स्वरूप मुख्य पावर सप्लाई परिपथ से विच्छेदित (Isolate) जायेगी।

Note: उपरोक्त वायरिंग में फ्लेम रिटारडेन्ट पी.वी.सी. केबल प्रयोग करनी चाहिये और केबल के साथ उपयुक्त ग्लैन्ड का प्रयोग करना चाहिये।

܀܀܀

Comments

Post a Comment