अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत (Non-Conventional Energy Sources)

• अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत (Non-Conventional Energy Sources)

परिचय (Introduction) :- संसार में सभी कार्य ऊर्जा द्वारा ही सम्पादित होते हैं। प्रकृति ने ब्रह्माण्ड में अनेक प्रकार की ऊर्जा स्थापित की है, इन ऊर्जा का ज्ञान प्राप्त करके कुछ प्रकार से मनुष्य ने उपयोग करना सीख लिया है। इस प्रकार की ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा (Primary Energy) कहलाती है जैसे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और अग्नि से प्राप्त ऊर्जा । समय-समय पर मनुष्य ने इस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग अनेक प्रकार से किया। प्राकृतिक ऊर्जाओं को अन्य विशिष्ट विधियों द्वारा किया गया जैसे जैविकीय ऊर्जा (Biomas Energy), सौर ऊर्जा (Solar Energy), पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि ये गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत कहलाते है, ये ऊर्जा पर्यावरण दृष्टि से भी लाभकारी है।

जो ऊर्जा कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, पानी व परमाणु ईंधन से प्राप्त की जाती है ये ऊर्जायें परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत (Conventional Energy Sources) कहलाती है।

सौर ऊर्जा (Solar Energy): प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बडा स्त्रोत सूर्य है। सूर्य से विकरित ऊर्जा विभिन्न ग्रहों और उपग्रहों को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है और पृथ्वी तल को भी यही ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे सारा जीवन चक्र संचालित है।

पृथ्वी के वातावरण में पायी जाने वाली सौर ऊर्जा असीमित है जिसमें 1.353kWh/m2 या 178 टेरावाट ऊर्जा प्राप्त हो सकती है परन्तु पृथ्वी की सतह तक पहुंचने तक यह ऊर्जा कम हो जाती है स्वच्छ आकाश के दिन सूर्य से ऊर्जा विकिरण द्वारा लगभग 1 किलो वाट/वर्ग मीटर (lkw/m2) प्राप्त होती है जिस ऊर्जा से निम्नलिखित कार्य करवाये जा सकते है-

(i) भवन को गर्म करना

(ii) सौर प्रशीतन व वातानुकूलन (Solar Refrigeration and

Air Conditioning)

(iii) सोलर वाटर हीटींग

(iv) समुद्र के पानी को वाष्पित करके नमक बनाना

(v) विद्युत उत्पादन

(vi) सोलर सेल

(vii) सोलर कूकर (Solar cookers)

(viii) सोलर भट्टी (Solar Furnaces)

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादनः इस विधि में सूर्य के प्रकाश को

सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार की प्रणालियों का रखरखाव व स्थापित करना सरल होता है, इन प्रणालियों से ध्वनि व वायु प्रदूषण भी नहीं होता। सूदूरवर्ती क्षेत्र जहां परम्परागत विद्युत प्रदाय लाइन उपलब्ध नहीं है ऐसे स्थानों के लिए ये प्रणालियों वरदान साबित हुई है। इन प्रणालियों में प्रमुख है फोटो वोल्टेक प्रणाली।

फोटो वोल्टेक प्रणाली: इस प्रणाली में सिलिकान या कैडमियम द्वारा बनी अर्द्ध चालक सतहों पर सूर्य का प्रकाश पडने पर ये प्रकाश को अवशोषित कर लेती है अर्थात् यह प्रकाश वोल्टीय परिवर्तन अणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग होने तथा जुड़ जाने से उत्पन्न होता है। जब सूर्य का प्रकाश पुंज अर्द्धचालक सतह से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन-फोटोन आपस में टकराते हैं और पर्याप्त मात्रा की ऊर्जा जो फोटोन से उपलब्ध होती है, मिलने से इलेक्ट्रॉन परमाणु से अलग हो जाते हैं जो विद्युत पैदा करने में सहायक होते हैं।

फोटो वोल्टेक प्रणाली से विद्युत उत्पन्न करने वाली यूनिट फोटो वोल्टेक सेल कहलाती है। ये सेल बनाने के लिए जर्मेनियम सिलिकन, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड आदि का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में सिलिकॉन का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि यह बालु रेत (Sand) में सरलता से मिल जाता है।

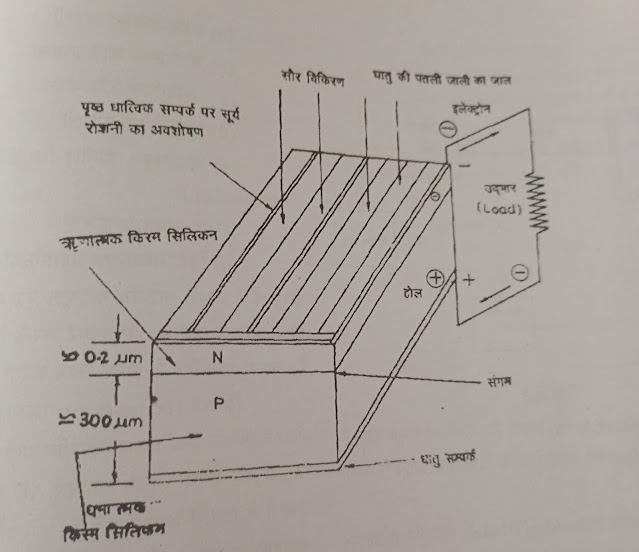

निम्न 4.1 चित्र में एक सरल सौर प्रकाश वोल्टीय सिद्धान्त को

समझाया गया है ।

चित्र 4.1

इस चित्र 4.1 में दिखाया गया है दो अर्द्धचालक सतह जिसमें P प्रकार सिलिकन सतह की मोटाई लगभग 300pm और ऋणात्मक

प्रकार की सिलिकन सतह की मोटाई लगभग 0.2 pm है। जब सूर्य से प्राप्त विकिरण N प्रकार की सतह पर पडता है तो प्रकाश के शोषक होने से विवर (Holes) व इलेक्ट्रोन के जोडे बनते हैं जिनसे विद्युत क्षेत्र बन जाता है यह विद्युत क्षेत्र PN जंक्शन से विवर (Holes) व इलेक्ट्रॉनों को अलग-अलग कर देता है और P प्रकार के सिलिकॉन में विवर (Holes) अधिक संख्या में तथा N प्रकार के सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं। जब P प्रकार व N प्रकार के टर्मिनलों के बीच विद्युत भार (Electric load) जोडा जाता है तो भार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल दिष्ट धारा (DC) प्रकार का होता है।

प्रकाश वोल्टीय मोड्यूल: एकल (single) सेल से प्राप्त विद्युत मात्रा का मान बहुत कम होता है। उचित वोल्टता व धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी या समानान्तर में जोडना पडता है श्रेणी में जुडे सेलों की एक पंक्ति को माड्यूल (Module) कहते है, इन माड्यूलों को समानान्तर में जोडकर धारा का मान बढा सकते हैं।

दो या दो से अधिक मोड्यूलों का समूह प्रकाश वोल्टीय पुंज कहलाता है। भार के अनुरूप मोड्यूलों की संख्या निर्धारित की जाती है। निम्न 4.2 चित्र में एक श्रेणी समानता माड्यूलों का समूह दिखाया गया है।

प्रकाश वोल्टीय (Photo Voltaic) मोड्यूल प्रणाली में निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता पडती है।

(i) आधार पट्टी (Base Plate)

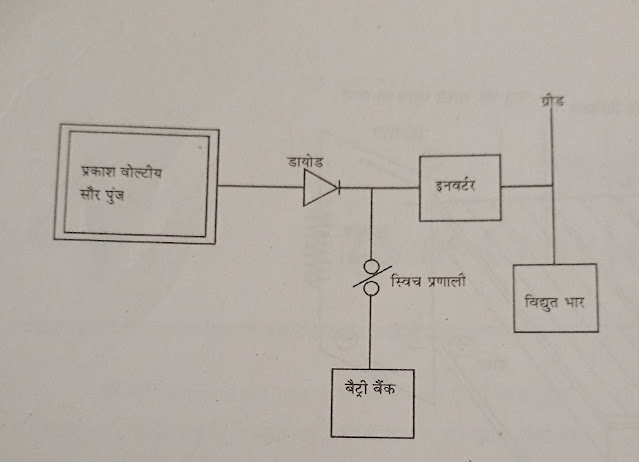

(ii) सेल का आवरण बनाने के लिए पारदर्शी पदार्थ का ढक्कन (iii) केबल, बैट्री, स्विच, कन्ट्रोलर व इन्वर्टर इत्यादि । सौलर सेल से उत्पन्न विद्युत प्रणाली को निम्न चित्र में ब्लॉक डायाग्राम की

सौर पुंज (Solar Array): यह सौर सेलों का समूह होता है जो सूर्यातप (Insolation) को उपयोग करके दिष्ट धारा प्रदाय में बदल देता है।

अवरोधी डायोड (Blocking Diode): सौर पुंज से उत्पन्न दिष्ट धारा प्रदाय बैट्री व ग्रीड की और प्रवाहित करता है परन्तु बैट्री की DC सप्लाई सौर पुंज की तरह जाने से रोकता है

बैट्री बैंक (Battery Bank): ये अधिकतर सीसा अम्ल (Lead Acid) बैट्री होते हैं। जब सूर्य की रोशनी कम होती है या रात के समय से भार को धारा प्रदान करती हैं। इन्हें धूप में नहीं रखना चाहिये और समय-समय पर इनमें इलैक्ट्रोलाईट के तल की जाँच करते रहना चाहिये। इलैक्ट्रोलाइट के तल को पूरा करने के लिए आसुत जल मिलाना चाहिये।

इनवर्टर: सौर पुंज से प्राप्त DC को AC में बदल कर विद्युत भार या ग्रीड को सप्लाई देता है।

स्विच प्रणाली: इस भाग में बैट्री को अलग करने के लिए स्विच व फ्यूज इत्यादि लगे रहते हैं।

सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणाली के उपयोग (Applications of solar photo voltaic system): इस प्रौद्योगिकी का उपयोग विशेषकर दूरवर्ती व पिछडे क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है, इस प्रणाली को मुख्यत: दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

(i) स्टैंड एलोन (Stand Alone) प्रणालियां

(ii) ग्रिड सम्बन्धित प्रणालियां

(i) स्टैंड एलोन प्रणाली: इस प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित

कार्यों में किया जाता है।

(a) सडक प्रकाश प्रणाली

(b) जल पम्पन कार्य प्रणाली

(c) सामुदायिक टेलिविजन

(d) घरेलू रोशनी प्रणालीWorld करने

(e) केन्द्रीयकृत ग्रामीण विद्युतीकरण (Centralize Rural

Electrification)

(f) दूर-संचार प्रणालियां

(ii) ग्रिड सम्बन्धित प्रणालियाँ: इस प्रणाली में बड़े विस्तृत क्षेत्रफल में प्रकाश वोल्टीय मोड्यूल पुंज लगाकर, विद्युत को एकत्रित किया जाता है और AC में इनवर्ट करके ग्रिड स्टेशन को दे दिया जाता है। यह प्रणाली दिन के समय कार्य करती है।

सिंचाई (Irrigation): सिंचाई के लिए पानी के पम्प की मोटर चलाने के लिए प्रकाश वोल्टीय मोड्यूल से प्राप्त डी.सी.प्रदाय में DC से AC ड्राइव सिस्टम लगाकर AC मोटर को चलाया जाता है यह प्रणाली में दिन में कार्य करती है। इसे संचित करने के लिए बैट्री की आवश्यकता नहीं पडती।

सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणाली के लाभः

(1) इस प्रणाली में किसी भी प्रकार की मशीन या गतिशील पुर्जें की आवश्यकता नहीं होती इसलिए यह दक्ष व सरल विधि है। (2) गतिशील यांत्रिक क्रिया न होने के कारण ध्वनि व तापीय

प्रदूषण नहीं होता।

(3) प्रणाली के रखरखाव की लागत बहुत कम आती है।

(4) इस प्रणाली में ईंधन की दहन क्रिया नहीं होती, इस प्रणाली में ईंधन के रूप में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा अक्षय ऊर्जा मिलती है जिसके लिए कोई मूल्य चुकाने की आवश्यकता नहीं होती।

(5) इस प्रणाली का कार्यकाल काफी अधिक है।

(6) यह प्रणाली विश्वसनीय है।

(7) इस प्रणाली के भागों का परिवहन सरल है।

(8) इसे सरलता से स्थापित किया जा सकता है। (

9) विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से बहुत दूर ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

(10) इस प्रणाली में शक्ति व भार अनुपात अधिक है जिसके कारण इस प्रणाली का अंतरिक्ष अनुप्रयोग (Space Application) में काफी महत्वपूर्ण स्थान है 1

हानियाँ:

(1) इसकी प्रारम्भिक लागत अधिक है।

(2) इसे संग्रह करने के लिए बैट्रियों की आवश्यकता पडती

घवन-ऊर्जा (Wind Energy): प्राचीन काल से मनुष्य वायु

प्रवाह के अनुरूप पवन ऊर्जा का उपयोग समुद्र में जहाजों को चलाने के लिए करता रहा है, इसके अतिरिक्त खेतों में किसान भूसा व अनाज को अलग करने के लिए प्राकृतिक हवा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार पवन- ऊर्जा को अनुभव करके हॉलैण्ड देश में पवन चक्की (Wind mill) काविकास हुआ।

भारत में वर्ष भर जहाँ वायु का वेग अधिक रहता है वहाँ पर पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन होने लगता है। हमारे देश में राजस्थान, गुजरात के पश्चिमी जिलों में, तमिलनाडु में पवन वेग औसतन 15 KM/

H के लगभग रहता है। 18-20 KM/H के पवन वेग से लगभग 5 मेगावाट प्रति किलोमीटर क्षेत्र से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। 15 से 18 KM/H के वेग से 2 मेगावाट विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है हमारे देश में पवन-ऊर्जा से लगभग 20000 MW विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है।

पवन शक्ति (Wind Power): यदि किसी पवन चक्की के रोटर ब्लेड से वायु वेग टकराता है तो जो शक्ति ब्लेड को घुमायेगी वह पवन शक्ति कहलायेगी-

पवन मशीन का वर्गीकरण (Classification of wind machine):- जो मशीन वायु की गतिज ऊर्जा को यान्त्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है उस पवन मशीन को ऐरो जनरेटर (Acro-Generators) कहते हैं ये निम्नलिखित प्रकार के है-

1. क्षैतिज अक्ष पवन मशीन (Horizontal axis wind

2. लम्बवत अक्ष पवन मशीन (Vertical axis wind ma- chine)

क्षैतिज पवन मशीन: यह मशीन क्षैतिज अक्ष रेखा के समानान्तर घूमती है, इसकी घूर्णमान शाफ्ट क्षैतिज धरातल के समानान्तर रहती है। यह सामान्य पवन टरबाइन में एक और घूर्णमान ब्लेड व दूसरी ओर वायु दिशा दर्शक लगा रहता है जो ब्लेड को वायु की दिशा में रखता है। क्षैतिज पवन मशीन के निम्नलिखित प्रकार है:

(1) एक ब्लेड पवन मशीन

(2) दो ब्लेड पवन मशीन

(3) तीन ब्लेड पवन मशीन

(4) बहु ब्लेड (Multi Blade) पवन मशीन

(5) समुद्री जहाज की पाल जैसे ब्लेड वाली पवन मशीन

(6) साइकल के स्पोक्स जैसी पवन मशीन

निम्न चित्र 44 में एक सामान्य दो ब्लेड वाली सैतिज अक्ष पवन मशीन की संरचना दिखाई गई है।

आधार ढाँचा (Supporting Structure)

चित्र 4.4

लम्बवत् पवन मशीन: इस मशीन में रोटर ब्लेड हमेशा अक्ष के लम्बवत् रहती है. इसकी मुख्य शाफ्ट लम्बवत् घूमती है बावु को दिशा का इस मशीन के रोटर घूर्णन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार की मशीनें अधिकतर कुठे से पानी खंचने के काम आती है। ये दो प्रकार की होती है-

(i) डेरियस (Darrius) रोटर प्रकार

(ii) सेवोनियस (Savonius) रोटर प्रकार

Comments

Post a Comment