व्यावसायिक व औद्योगिक वायरिंग

व्यावसायिकवऔद्योगिक वायरिंग(Commercial and Industrial Wiring)

कन्डयूट वायरिंग प्रणालियां :- इस प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है :-

(1) सतही कन्डयूट वायरिंग

(2) कन्सील्ड कन्डयूट वायरिंग

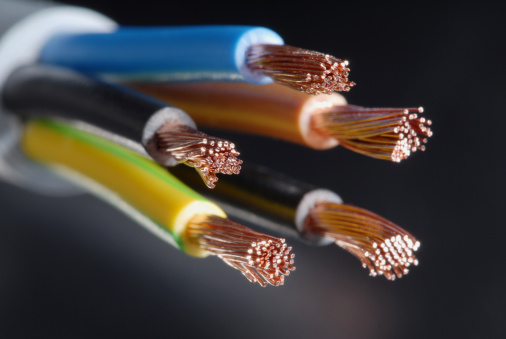

(a) सतही कन्डयुट (Surface Conduit Wiring) :- यह प्रणाली निम्न व मध्यम वोल्टता वाली वायरिंग अधिष्ठापन में प्रयोग की जाती है। इसमें अधिकतर लोहे के कन्डयूट में P.V.C. केबल का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग अधिकतर कार्यशालाओं में किया जाता है, क्योंकि लोह कन्डयूट यान्त्रिक सुरक्षा प्रदान करता है।

स्थान विशेष पर इस प्रकार की वायरिंग के लिए सर्वप्रथम ले आऊट बना कर सामान की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है और आवश्यकता अनुसार लोह के कन्डयूट के टुकडे जिनमें जंक्शन बाक्स में कसने के लिए चूड़ी कटी होती हैं, लकडी की पट्टियों द्वारा दीवार पर सेडल द्वारा कसे जाते हैं और आवश्यकता अनुसार शेष जंक्शन इत्यादि लगा कर कन्डयूट में तारों को स्टील तार जिसे फिश तार (Fish Wire) कहते हैं, की सहायता से आवश्यक तारों को खींचा जाता है। कन्डयूट का आकार इसमें डलने वाली तारों की संख्या अनुसार लिया जाता है। कन्डयूट 12 mm से 75 mm तक साईज के उपलब्ध हैं। कन्डयूट को सैडल से दीवार पर कसते हुए सैडल से सैंडल की दूरी एक मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी जंक्शन बाक्स या बैंड से सैडल की दूरी 30 से.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि पाईप की लम्बाई अधिक हो तो उचित दूरी पर जंकशन बॉक्स लगा देने चाहिए। कन्डयूट को काटते समय उसके सिरे नुकीले हो जाते है और उन पर बर रह जाते हैं। इन्हें हटाने के लिए रेती से बर साफ कर देनी चाहिए। जहाँ कन्डयूट दीवारों या छत से गुजरता हों वहाँ पर कन्डयूट पर पेन्ट सही प्रकार से होना चाहिए और कन्डयूट के सिरों पर रबड़ के बुश लगने चाहिए ताकी इनमें से तारें खींचते समय तारों का इन्सुलेशन खराब न हो।

गुण :-

(i) इस वायरिंग में तारों को यान्त्रिक चोट से सुरक्षा मिलती है।

(ii) पुराने तथा खराब तारों को सरलता से बदला जा सकता है।

(iii) वायरिंग में लघुपथन के समय आग लगने की सम्भावना नहीं रहती।

(iv) कन्डयूट को आद्रता रोधक बनावट तारों की नमी से रक्षा की जा सकती है।

(v) कार्यशाला के लिए यह पद्धति उत्तम है।

दोष :-

(i) अन्य पद्धतियों की अपेक्षा महंगी है।

(ii) वायरिंग के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है।

(iii) ठण्डे स्थानों पर पाईप में बर्फ जमने की सम्भावना होती है।

अण्डर ग्राउण्ड या कनसील्ड कन्डयूट वायरिंग (Concealed Conduit Wiring) :-

यह वायरिंग भवन के निर्माण के समय की जाती है और आजकल इसके लिए पी.वी.सी. पाइप का उपयोग किया जा रहा है। इस वायरिंग ने अन्य सभी वायरिंग पद्धतियों को पिछे छोड़ दिया है।

इस प्रणाली में सबसे पहले मकान के नक्से के अनुसार छत में लैन्टर डलने से पहले और सरियों का जाल डलने के बाद पाइप व आवश्यक फैन बॉक्स व लाईट के जंक्शन बॉक्स इत्यादि स्थापित किये जाते हैं। इन्हे लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि पाइप का गेज व साइज प्रर्याप्त हो और कहीं से भी पाईप में टूट फूट न हो। दीवार में डाउन करने के लिए उस जगह पर लम्बी छेनी से दीवार में छेद करके बैण्ड के द्वारा दीवार पर पाइप उतारना चाहिए। दूसरी बात ध्यान देने की है कि पाइप क्रॉस नहीं करने चाहिऐ। यथा सम्भव पाइप इस प्रकार बिछाने चाहिए कि उनमें लगने वाली तारों की लम्बाई कम लगे और आवश्यक कार्य भी सम्पन्न हो जाए।

पी.वी.सी. कन्डयूट डलने के पश्चात कान्क्रीट डाली जाती है और लगभग 21 दिन बाद जब लैन्टर की शटरिंग खुलती है, उस समय सभी फैन बॉक्स व जंकशन बॉक्स व बैंड इत्यादि का निरीक्षण करके दीवारों में नाली खुदवा कर पाईप व जंकशन बॉक्स व स्विच बोर्ड बॉक्स लगाने चाहिए, इसके बाद प्लास्टर करवाना चाहिए।

प्लास्टर सूखने पर स्टील या फिश तार से आवश्यकता अनुसार केबल खींची जाती हैं। इस समय तारों को इन्सुलेशन छिल न जाये इसका ध्यान रखना चाहिये। तारें खीचने के पश्चात सभी स्विच बक्सों में आवश्यकता अनुसार स्विच व सॉकेट की गणना करें और आवश्यक बैकेलाइट शीट या मोटी सनमाईका शीट में स्विचों व सॉकेट के अनुसार खांचे काटे और स्विच फिक्स करके आवश्यक पेचों द्वारा शीट करें। इस दौरान सभी लैम्प होल्डर सिलींग रोज व फैन कनेक्टर भी लग जाने चाहिए।

गुण :-

(i) इस प्रणाली की आयु काफी अधिक है।

(ii) चालक की यान्त्रिक सुरक्षा बहुत अधिक है।

(iii) आग लगने का खतरा नहीं होता।

(iv) नमी का असर नहीं होता।

(v) खराब केबलों को आसानी से बदला जा सकता है।

(vi) यह साफ सुथरी और सुन्दर दिखती है।

दोष :-

(i) शुरू का खर्चा अधिक आता है।

(ii) अकुशल कारीगर के कारण पाइप व बक्सों में बर रह जाने के

कारण इन्सुलेशन के छिल जाने का भय रहता है।

(iii) यदि पाइपों को अच्छी तरह बन्द न किया जाए तो अन्दर नमी प्रवेश कर सकती है और वायरिंग इन्सुलेशन खराब हो सकता है।

धातु कन्डयूट का उपयोग (Use of Metal Conduit Pipe ) :-

कन्डयूट को काटना :- वायरिंग में विभिन्न साईज के कन्डयूट टुकडों की आव यकता पडती है, अत: कन्डयूट को काटना आव यक हो जाता है। इस कार्य के लिए कन्डयूट पाईप को पाईप बाईस में जकड कर जहां से पाईप काटना है वह सिरा पाईप वाईस से 50 से 75 एमएम तक दूर रखें और हैकसा ब्लेड पर ध्यान रखें कि ब्लेड पाईप से समकोण पर हो तो पाईप सीधा कटता है। काटने के बाद पाईप के सिरे को हाफ राउण्ड रेती से थोडा घिसना चाहिए ताकि पाईप के सिरों पर बर न रहें।

चूडी बनाना (Threading) :-

कन्डयूट वायरिंग में विभिन्न जंकशन बॉक्स व स्विच बॉक्स व अन्य उप साधन को कन्डयूट से जोडना पडता है, जिस साईज का कन्डयूट हो वही साकी साम्रग्री होनी चाहिए। कन्डयूट को पाईप वाइस में जकड कर कन्डयूट डाई स्टोक द्वारा चूडी काटी जाती है। इसके लिए पहले कटिंग तेल लगाकर डाइ स्टोक को गाईड की तरफ से कन्डयूट पर चढाकर डाई स्टोक को कन्डयूट से समकोण पर रखते हुए क्लोक वाइज व फिर थोडा एन्टीक्लॉकवाइज घुमाते जाएँ और चूडी कटने के पश्चात कन्डयूट से बर हटाने के लिए ब्रुश का प्रयोग करें।

कन्डयूट उप साधन (Conduit Accessories) :- निम्नलिखित कन्डयूट उप साधन आम तौर पर काम में लिए जाते हैं:-

कन्डयूट युग्मन (Conduit Coupler ) :-

चूंकि कन्डयूट एक विशेष लम्बाई के बाजार में मिलते हैं। यदि वायरिंग में लम्बाई अधिक हो तो पाईपों की लम्बाई बढाने के लिए इन्हें जोड़ना पड़ता है और इस कार्य के लिए कन्डयूट युग्मन प्रयोग किए जाते है। चित्र. - 8.1 में चूडी वाले कप्लर को दिखाया गया है।

धातु कन्डयूट बॉक्स (Metal Conduit Boxes) :- एक दृढ कन्डयूट को ढलवे लोहे से निर्मित या धातु चद्दर क विभिन्न प्रकार के बक्सो से जोड़ना पड़ता है, जो कि बाजार में विभिन प्रकार के गोल, वर्गाकार, आयताकार और षष्टकोण आकृति के तथा एक दो, तीन या चार मार्गी आउटलेट के लिए बने होते हैं। बाजार से खरी समय इन उप साधनो का साइज, आकार, जिस पदार्थ से बने हैं, विनिर्देशित करना चाहिए। चित्र- 8.2 में विभिन्न प्रकार के उप साधन

दिखाए गए हैं-

Comments

Post a Comment