तीन फेज प्रेरण मोटर

तीन फेज प्रेरण मोटर

(Three Phase Induction Motors)

परिचय -तीन फेज मोटरें बनावट में सरल और मजबूत संरचना के कारण और भार पर उच्च शक्ति गुणक के कारण सबसे अधिक उपयोग में लाई जाती है। आजकल परिवर्तित फ्रीक्वेंसी की सप्लाई के साथ प्रेरण मोटरों की चाल नियन्त्रण भी सरल हो गई है। इसलिए उपयोग पहले की अपेक्षा बढ़ गया है। तीन फेज मोटर की तुलना हम परिणामित्र से कर सकते हैं, अन्तर इतना है कि प्रेरण मोटर की द्वितीयक वाइडिंग स्थिर रहती है। इसके रोटर को प्रदाय से जोड़ा नहीं जाता है अपितु इसमें प्रेरण द्वारा वि.वा. बल उत्पन्न होता हैं, इसलिए यह प्रेरण मोटर कहलाती है।

कार्य सिद्धान्त (Working Principle) -जब किसी घूमते चुम्बकीय क्षेत्र में लघु परिपथ चालक रखा हो तो चालक द्वारा सापेक्ष वेग के कारण चुम्बकीय फ्लक्स कटता है और फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियमों के अनुसार चालक में वि.वा.ब. उत्पन्न हो जाता है, चालक के कम प्रतिरोध के कारण यह वि.वा. बल उसमें भँवर धाराएँ प्रवाहित कर देता है और लैंज के नियमानुसार ये धाराएँ उस कारण का विरोध करती हैं अर्थात् ये सापेक्ष वेग का विरोध करती है। इन भँवर धाराओं द्वारा चालक का अपना फ्लक्स उत्पन्न होता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाँयें हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। इन भँवर धाराओं द्वारा उत्पन्न फ्लक्स और मुख्य घूमने वाले फ्लक्स की आपस की प्रतिक्रिया स्वरूप रोटर चालकों पर एक विक्षेपक बलघूर्ण (Deflecting Torque) कार्य करता है और इस बलघूर्ण के कारण घूमना शुरू कर देता है और रोटर सापेक्ष वेग को कम करने के रोटर लिए लगातार मुख्य फ्लक्स के पीछे घूमता है और चूँकि मुख्य घूमने वाले फ्लक्स को पकड़ नहीं पाता इसलिए लगातार रोटर घूमता रहताहै।

रोटर में टार्क की उत्पत्ति (Production of Torque in _Rotor)-जब तीन फेज से कुण्डलित मोटर के स्टेटर को तीन फेज प्रदाय से जोड़ा जाता है तो स्टेटर कुण्डलन में स्थिर परिमाण व तुल्यकाली चाल पर फ्लक्स उत्पन्न होता है । यह फ्लक्स वायु अतराल को पार करके रोटर के स्थिर चालकों को काटता है और रोटर चालकों में फैराडे के नियमानुसार वि.वा. बल उत्पन्न कर देता है। जिनकी आवृत्ति सप्लाईकीआवृत्ति के समान होती है, परन्तु वोल्टता का मान फ्लक्स और रोटर चालकों के बीच सापेक्ष वेग के समानुपाती होता है। इस वि.वा.बल की दिशा दिष्ट धारा जनित्र की तरह फ्लेमिंग के दांये हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं।

चूँकि रोटर चालक दोनों ओर से लघु परिपथ होते हैं इसलिए यह वि.वा. बल इनमें भँवर धारा प्रवाहित करता है जो इन्हें उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करती हैं। इन भँवर धाराओं द्वारा स्वयं का फ्लक्स उत्पन्न होता है जिसकी दिशा दिष्ट धारा मोटर की तरह फ्लेमिंग के बाँये हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते है। ये भँवर धाराएँ जो फ्लक्स उत्पन्न करती है, स्वयं के फ्लक्स की और स्टेटर फ्लक्स की प्रतिक्रिया के कारण रोटर चालकों पर स्टेटर फ्लक्स की दिशा में बल लगता है जो रोटर को स्टेटर फ्लक्स की दिशा में घुमाता है।

कल्पना करें कि चित्र 1.1 (a) के अनुसार स्टेटर फ्लक्स तुल्यकाली गति से क्लाकवाईज घूम रहा है और रोटर चालक X में अभी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है इसलिए रोटर द्वारा बनने वाला फ्लक्स भी अनुपस्थित है और परिणामस्वरूप स्टेटर फ्लक्स अप्रभावित रहता है और इस शुरू की अवस्था में रोटर की सापेक्ष गति स्टेटर फ्लक्स से एंटीक्लाक वाईज है!

चित्र 1.1 (b) में ऐसी कल्पना की गई है कि रोटर और स्टेटर के सापेक्ष वेग के कारण रोटर चालक में वि.वा. बल उत्पन्न होकर धारा प्रवाहित हुई और रोटर धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स की दिशा एंटीक्लाक वाइस है, चूँकि व्यवहारिक रूप में स्टेटर व रोटर दोनों के फ्लक्स उपस्थित होते हैं। चित्र 1.1 (b) में मान लिया गया कि स्टेटर फ्लक्स अनुपस्थित है और इसकी सापेक्ष गति स्टेटर फ्लक्स की दिशा के विपरीत है

चित्र 1.1 (c) में स्टेटर व रोटर धारा द्वारा बने दोनों फ्लक्स दिखाये गये हैं इसमें दिष्ट धारा मोटर की तरह रोटर चालक के बाँयी ओर फ्लक्स अधिक सघन तथा दाँयी ओर विरल है। अत: रोटर पर बल बाँये से दाँये लगेगा और रोटर स्टेटर फ्लक्स की दिशा में क्लाक वाइज घूमने लगता है।

रोटर की चाल स्टेटर फ्लक्स से थोड़ी कम होती है और इसी कारण सापेक्ष गति बनी रहती है। यदि रोटर की चाल स्टेटर फ्लक्स की चाल के बराबर हो जाए तो स्टेटर फ्लक्स नहीं कटेगा और रोटर में वि.वा. बल उत्पन्न नहीं होगा और न रोटर धारा होगी और न रोटर घूमेगा।

प्रेरण मोटर की संरचना (Construction of on InductionMotor)

प्रेरण मोटर के मुख्य दो भाग होते हैं-

1. स्टेटर

2. रोटर

1. स्टेटर (Stator) - यह एक लेमिनेटेड सिलिकॉन इस्पात का खोखला सिलेंडर होता है जिसकी अन्दर की परिधि में स्लाट कटे होते है। यह लेमिनेटेड ढाँचा मोटर के योक में पेचों से कसा होता है या फिर प्रेस फिट होता है। इसकी अन्दर की परिधि में कटे स्लाटों को इंसुलेट करके इनमें सुपर इनैमल्ड ताम्र तारों से कुण्डलन (winding) की जाती है। इसकी लेमिनेशन जिन्हें पटलें भी कहते हैं, की मोटाई 035 से 0.63 मिमी तक होती है। ये पटलें आपस में वार्निश या आक्साइड द्वारा इंसुलेट भी की जाती हैं ऐसा करने से भँवर धाराओं को सीमित किया जा सकता है।

स्टेटर खाँचे साधारणतया अर्द्ध खुले होते हैं परन्तु बड़ी मोटरों में खाँचे खुले प्रकार के भी होते हैं, जिनके अन्दर फर्मों पर बनी कुण्डलीडाली जा सकती है और कुण्डली डालने के पश्चात् खुले खाँचे के मुँह स्टील की पच्चड द्वारा बन्द किए जाते हैं। स्टेटर व रोटर के बीच वायु अन्तराल कम रखने से चुम्बकन धारा कम की जा सकती है। अर्द्ध बन्द या पूर्ण बन्द खाँचों से दंत हानियाँ (Tooth losses) कम की जा सकती हैं। स्टेटर में आवश्यकता अनुसार सूत्र P120f/NS Activity से पोलों की संख्या अनुसार तीन फेज की वाइडिंग की जातीहै, जिसके छह सिरे बाहर निकलते हैं ।

चित्र 1.2

2. रोटर (Rotor)-प्रेरण मोटर में मुख्यतया निम्न प्रकार के रोटर उपयोग किए जाते हैं और प्रेरण मोटर रोटर की बनावट के अनुसार जानी जाती है।

(a) पिंजरी रोटर (Squirrel Cage Rotor)

(b) कुण्डलित रोटर (Wound Rotor)

(c) दोहरी पिंजरी रोटर (Double Squirrel Cage Roter) (d) गहरी छड़नुमा रोटर (Deep Bar Rotor)

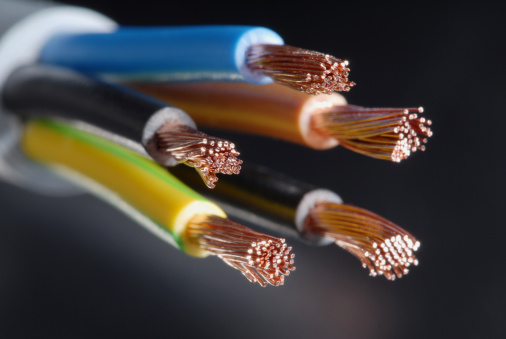

(a) पिंजरी रोटर (Squirrel Cage Rotor)-पिंजरी प्रकार के रोटर की बनावट भी स्टेटर की तरह होती है परन्तु इसकी वि.वा. बल की आवृत्ति कम होने से इसकी पटलें थोड़ी मोटी रखी जा सकती है। रोटर के क्रोड की बाहरी परिधि में खाँचे कटे होते हैं। इन र ● में गोल या आयताकार ताम्र या एल्यूमीनियम की छडें डली रहती हैं जो दोनों ओर से ताम्र या एल्यूमिनियम के रिंग से लघु परिपथ रहती है।

Comments

Post a Comment