चालक, कुचालक व अर्द्धचालक पदार्थ

चालक, कुचालक व अर्द्धचालक पदार्थ

चालक :- वे पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाह में कम प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं अर्थात् जिनमें स्वतन्त्र इलैक्ट्रोन अधिक संख्या में हैं चालक कहलाते है। सभी शुद्ध धातुऐं अच्छे चालक होती हैं। इनकी चालकता बहुत उच्च (10* म्हो प्रति सेमी) होती है। इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। (i) धात्विक चालक (Metallic Conductors) :- इनमें मुख्यतया चांदी, तांबा, एल्यूमीनियम, लोहा इत्यादि ठोस पदार्थ आते हैं। (ii) विद्युत विश्लेष्य चालक (Electrolytic Conductors):- अमन, लवण और क्षार इत्यादि के घोल द्रव विद्युत विश्लेष्य चालक हैं। (iii) गैसीय चालक (Gaseous Conductors) :- मरकरी गैस, सोडियम वाष्प तथा आयनित वायु इत्यादि गैसीय चालक की श्रेणी में आते हैं। चालक पदार्थों की विशेषताएं (Properties of a Good Con- ductor) :-

(i) यह सस्ता होना चाहिए।

(ii) यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए।

(iii) इनकी तनन सामर्थ्य अधिक होनी चाहिए।

(iv) यांत्रिक सामर्थ्य अधिक होनी चाहिए।

(v) इन पर जोड़ आसानी से बनने चाहिए और सोल्डरिंग योग्य भी

होने चाहिए।

(vi) इनकी प्रतिरोधकता कम होनी चाहिए।

(vii) ये नम्य (Flexiable) होने चाहिए।

(viii) इनका घर्षण प्रतिरोध उच्च होना चाहिए।

ठोस चालक पदार्थों का वर्गीकरण :-

1. नगे चालक Bare Conductors

2. इन्सुलेटिड चालक

1. नंगे चालक (Bare Conductors) :- जो चालक इन्सुलेशन द्वारा ढ़के नहीं होते नंगे चालक (Bare Conductors) कहलाते हैं। ये शिरोपरी लाईनों में संचारण Tansmission व डिस्ट्रीब्युशन के लिए उपयोग किये जाते हैं।

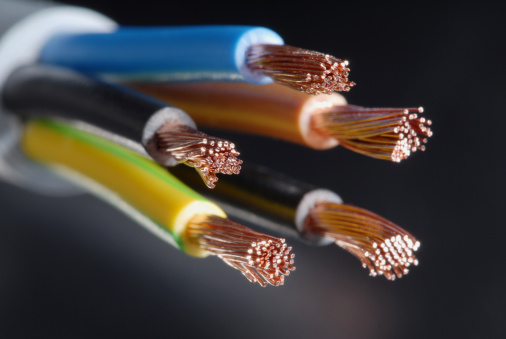

2. इन्सुलेटिड चालक (Insulated Conductors) :- जो चालक इन्सुलेशन से ढके रहते हैं, वे इन्सुलेटिड चालक कहलाते हैं। ये अधिकतर इन्डोर वायरिंग स्थापना में तथा अण्डर ग्राउण्ड वितरण प्रणाली में उपयोग होते हैं और इन्हें केबल भी कहते हैं।

मुख्य चालक व उनकी विशेषतायें (Common Conduc- tors, Their Properties and Uses) :-

1. चाँदी (Silver) :- चाँदी सबसे अच्छा धात्विक चालक है परन्तु इसके उच्च मूल्यों के कारण इसका उपयोग बहुत ही सीमित है। इसे केवल वहीं प्रयोग किया जाता है, जहाँ कि उच्च चालकीय धातु की आवश्यकता हो जैसे - (i) ब्रुशों में (ii) ऊर्जा मापियों के दिक्परिवर्तकों में (iii) पुश बटनों में तथा उच्च क्षमता के कान्टेक्टरों के कान्टेक्टस में।

चाँदी का प्रतिरोध ताप गुणांक 20°c पर 0.0038 प्रतिरोधकता 20°c पर 1.64 x 10*52 सेमी. व गलनांक 1761°F और आपेक्षित घनत्व 10.5 है।

2. ताँबा (Copper) :- चाँदी के बाद ताँबा सबसे अच्छा धात्विक चालक है, निम्न विशेषताओं के कारण इसका व्यावसायिक उपयोग अधिक है।

(i) सामान्य मूल्य

(ii) उच्च चालकता व 20°c पर प्रतिरोधकता 1.724x10cm.

2 सेमी.

(iii) तनन सामर्थ्य अधिक है।

(iv) इनमें आघात वर्ध्य (Ductile) गुण हैं।

(v) उच्च संक्षारक प्रतिरोध

(vi) सोल्डर करने में सरलता

(vii) उच्च ताप सुचालकता

(viii) घर्षण के विरू) अच्छे गुण

(ix) सरलता से उपलब्ध

(x) गलनांक 1981° F

(xi) प्रतिरोध ताप गुणांक ०°C पर 1/234.5 प्रति डिग्री सेन्टीग्रेड हैं।

(xii) आपेक्षित घनत्व 8.9 है।

कर्षित कठोर ताँबा (Hard Drawn Copper Conductor):- ताँबे में बहुत कम मात्रा में कैडमियम मिलाने से उसकी तनन सामर्थ्य *काफी अधिक बढ़ जाती है परन्तु ऐसा करने से इसकी विद्युत चालकता घट जाती है। ऐसे ताँबे के तार शिरोपरी लाइनों जैसे रेल्वे की लाईनों में व टाली तारों में उपयोग किये जाते है। इसके अतिरिक्त दिक्परिवर्तक (Com- mutator) के खण्डों में कर्षित कठोर ताँबा उपयोग में लाया जाता है।

अनिलीकृत ताँबा (Annealed Copper Conductor) :- ये ताँबा ही होता है और नरम होता है, इसलिए इसका उपयोग मोटर शुद्ध वाईडिंग व परिणामित्र की कुण्डली तथा रिले इत्यादि की कुण्डलियों को वाउण्ड करने में किया जाता है।

(2) एल्यूमिनियम (Aluminium) :- आजकल महँगाई के कारण ताँबे की अपेक्षा एल्यूमिनियम का उपयोग अधिक बढ़ गया है क्योंकि एक तो यह ताँबे से भार में हल्का होने के कारण कम लगता है, दूसरा इसका मूल्य भी ताँबे से काफी कम है। इसकी प्रतिरोधकता 20°C पर2.86×10 0 से.मी. व 0°C पर ताप प्रतिरोधी गुणांक 0.00435 प्रति डिग्री सेन्टीग्रेट है। गलनांक 1220°F और इसका आपेक्षित घनत्व 2.7 है। ताँबे की अपेक्षा इसके निम्न गुण व दोष हैं -

गुण :-

(i) यह ताँबे के अपेक्षा सस्ता है।

(ii) सरलता से उपलब्ध ।

(iii) आपेक्षित घनत्व तांबे की अपेक्षा 1/3 है।

(iv) हल्का होने के कारण एल्यूमिनियम के चालक से दो खम्बों के बीच की दूरी बढ़ाई जा सकती है, जिससे लाईन की कीमत कम की जा सकती है।

(v) यह संक्षारण का उच्च प्रतिरोधी है।

(vi) व्यास अधिक लेने के कारण उच्च वोल्टता संचारण लाइनों में यह कारोना (Corrona) हानि के लिए अधिक उपयुक्त है।

दोष :

(i) चालकता ताँबे की अपेक्षा 61% है।

(ii) इसे आसानी से सोल्डर नहीं किया जा सकता।

(iii) इसकी तनन सामर्थ्य ताँबे से कम है

(iv) यान्त्रिक सामर्थ्य कम होने से मोटर वाइडिंग में अक्सर टूट जाता है। (

3) पीतल (Brass) :- यह ताँबे व जिंक की मिश्र धातु है और लगभग सभी विद्यत सामग्री के टर्मिनल बनाने के लिए उपयोग की जाती है। जैसे कि टर्मिनलों में जो होल्डर, स्विच तथा वॉल सॉकेट इत्यादि में लगते हैं। इसकी चालकता चाँदी की अपेक्षा 48% है। यह संक्षारण का विरोधी है।

(4) लोहा तथा इस्पात (Iron and Steel) :- इसकी प्रतिरोधकता ताम्र की अपेक्षा लगभग आठ गुणा होती है, फिर भी इसका उपयोग विद्युतकर्षण (Electric Traction) में स्टील रेल के रूप में रिटर्न चालक की तरह करते हैं।

(5) जी.आई (G.I.) :- इसका पूरा नाम गेलवेनाईज्ड आयरन है। चूँकि लोहा वायुमण्डल में आसानी से आक्सीडाईज हो जाता है। इसलिए इसे जंग से रोकने के लिए इस पर जिंक की परत चढ़ाते हैं जिसे गेलवेनाइजेशन कहते हैं। इसका उपयोग टेलीफोन तार, शिरोपरी लाईनों में गार्ड तार तथा स्टेवायर व अर्थवायर के रूप में लेते हैं।

(6) टिन (Tin) :- इसका गलनांक बिन्दु कम होता है तथा इस पर आक्सीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता। कम गलनांक के कारण इसका उपयोग फ्यूज तार तथा सोल्डर वायर में भिन्न-भिन्न प्रतिशत के जाता है।

(7) जिंक (Zinc) :- यह भी अच्छा चालक है और इसका उपयोग ड्राई सैल के खोल बनाने तथा लोहे को गेलवेनाइजेशन करने के लिए किया जाता है।

(8) सीसा (Lead) :- इसका गलनांक बिन्दु टिन से अधिक होता है तथा आसपास के वायुमण्डल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका उपयोग लैड ऐसीड बेट्री में प्लेट व प्लेट कनेक्टर, सैल कनेक्टर तथा लैड कवर्ड वायर व केबल में सीथींग (Sheathing) के रूप में करते हैं। तरल चालक के पदार्थ :-

(1) पारा (Mercury) :- यह एक तरल चालक है जो गर्म करने पर वाष्प बन जाता है। इसका उपयोग थर्मामीटर, मर्करी वेपर लैम्प, बकोल्स रिले के फ्लोटिंग स्विच, मरकरी आर्क रेक्टीफायर तथा फ्रंटी-एम्पियर आवर मीटरों इत्यादि में किया जाता है। इसकी चालकता उच्च होती है।

(2) विद्युत विश्लेष्य (Electrolyte) पदार्थ :- ये भी तरल चालक पदार्थ हैं। पानी में तेजाब मिला देने से इलैक्ट्रोलाईट बन जाता है, इसलिए सभी इलैक्ट्रोलाईट तरल चालक कहलाते हैं। इनका प्रतिरोध तापमान में वृद्धि से कम होता है। इनका उपयोग प्राथमिक सैल, द्वितीयक सैल तथा इलैक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है।

गैसीय (Gaseous) चालक :- कुछ ऐसी गैसें हैं जिनमें से धारा प्रवाहित हो सकती है जैसे कि हीलियम, आर्गन, न्यूयोन इत्यादि। कम तापक्रम पर इनका प्रतिरोध अधिक होता है और ज्यों ज्यों तापमान में वृ)ि होती है, तो इनके प्रतिरोध मान में कमी आती जाती है।

विद्युत रोधी पदार्थ (Electrical Insulating Materials) :- इस प्रकार के पदार्थों में स्वतन्त्र इलैक्ट्रोन बहुत ही कम होते हैं अर्थात इनकी परमाणु सरंचना पर गौर करें तो मालूम होगा कि इनके परमाणु में से इलैक्ट्रोनों को अलग करना कठिन है, इसलिए ये विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करते हैं, ऐसे पदार्थ ही विद्युत-रोधी पदार्थ कहलाते हैं। इनकी

निम्न लिखित विशेषताएं होती हैं :-

(i) इनकी प्रतिरोधकता उच्च (100 से 10852 सेमी.) होती है।

(ii) इनका टेम्प्रेचर प्रतिरोध गुणांक प्रायः ;णात्मक होता है।

(iii) गर्म करने पर इनका प्रतिरोध घटता है

(iv) इनकी विद्युत शीलता (Permitivity) सदैव इकाई से अधिक होती है। कुछ महत्वपूर्ण विद्युत-रोधी पदार्थ निम्नलिखित प्रकार के हैं

3. संक्लिष्ट रबड़ (Synthetic Rubber) :-

1) इस पर अम्ल और क्षारों का प्रभाव नहीं पड़ा।

(ii) यहीकरण लौ यह है। सितविरोध है, ऐसे हैं।(Flame Proof) है।

(1) इसकी प्रतिरोधकता उच्च (10 से 1000 सेमी) होती है। (ii) इनका टेम्प्रेचर प्रतिरोध गुणांक प्रायः गायक होता है। (गर्म करने पर इनका प्रतिरोध परता है।

(iv) इनको विद्युत शौलता (Permitivity) सदैव इकाई से अधिक है।पूर्णविरोधी पदार्थ निम्नलिखित प्रकार के हैं :-

1. अधक (Mica) :- यह एक अच्छा विद्युत रोधी पदार्थ है। यह इलेक्ट्रिकल में इलैक्ट्रोनिक्स कार्यों में बहुत उपयोग किया जाता है। यहपदार्थ है जोकि सफेद चमकदार लचीली परतों के रूप में पाई जाती है। अक साधारणतया विद्युत इस्त्री दिन परिवर्तक खण्डों के विद्युत विरोधन संधारित्रों में परावैद्युत माध्यम तथा अन्य विद्युतरोधन आदि कार्यों के लिए उपयोग की जाती है।

अभ्रक 1200°C पर नरम होना शुरू हो जाता है 600°C पर यह अपना बेस व प्रतिरोधक गुण बनाये रखता है, अतः 600°C से ऊपर वाले तापमान पर इसका उपयोग इन्सुलेटर की तरह नहीं किया जाता है। 600°C से ऊपर तापमान पर इन्सुलेटर की तरह उपयोग करने के लिए इसमें शैलक (Shellac) और रेजिन (Resin) चिपकाने वाला पदार्थ मिलाया जाता है इस प्रकार के पदार्थ को माईकानाईट कहते हैं जो उच्च ताप सहन कर सकता है। पेपर व क्लॉथ पर माईका का चिपकने वाले पदार्थ के मिश्रण को माईकानाईट पेपर या माईकानाईट क्लॉथ कहते हैं। गर्म करके माईकानाईट को किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। इसके निम्न गुण हैं :-

(i) इसकी विद्युत शीलता उच्च (3 से 8) है।

(ii) यह ताप की सुचालक और उच्च ताप सह है। (iii) यह नमी प्रतिरोधी है।

(iv) इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च 20°C पर 10 2 सेमी. है।

2. रबड़ (Rubber) :- प्राकृतिक रबड़ नम एवं उष्ण जलवायु में उगने वाले पेड़ों के रसों से प्राप्त किया जाता है। यह नरम होता है, और समय गुजरने पर ऑक्सीकरण के कारण. भृंगु (Brittle) हो जाता है। प्रकाश ताप तथा पराबैंगनी संवाहन से भी यह प्रभावित होता है। ताँबे पर यह संक्षारक प्रभाव डालता है और अम्ल एवं क्षारों से यह बहुत अधिक प्रभावित होता है।

(iii) इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है जिससे समय बीतने पर इसके गुण नहीं बदलते

(iv) इसकी सामर्थ्य उच्च होती है।

4. वल्कनित रबड़ (Valcanised Rubber) :- रबड़ में प्रत्यास्था तथा ताप सहनशीलता आदि गुणों में वृद्धि लाने के लिए इसे बल्कमित किया जाता है। बल्कनित करने के लिए रबड़ को 1 से 5 प्रतिशत गन्धक के साथ जिंक ऑक्साइड मेगनेशिया की उपस्थिति में 13°C से 160°C तक गर्म किया जाता है।

रबड़ नमी प्रतिरोधक होता है और प्रायः विद्युत केबलों के विद्युत- रोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। रबड़ की सापेक्ष विद्युत शीलता 2 से 3. 5 तथा परावैद्युत सामर्थ्य 10 से 25 और प्रतिरोधकता 10-02 सेमी होती है।

5. पी.वी.सी. (Polyvinyl Chloride) :- यह एक कृत्रिम रासायनिक पदार्थ है जो कि केबल इन्सुलेशन में उपयोग किया जाता है। यह केबल के चालक पर एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है जो केबल को क्षय होने से बचाता है, यान्त्रिक रगड़, तेजाब, क्षार व अन्य संक्षारक पदार्थों से बचाता है। इसमें अच्छे विद्युत विरोधन गुण हैं इसलिए इसका उपयोग आजकल सबसे अधिक होने लगा है और (CTS) इन्सुलेशन पुराने जमाने की बात हो गई है। इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। यह विभिन्न रंगों में उपलब्ध है। यह नमी को ग्रहण नहीं करता है और तेल, ग्रीस तथा तेजाब का इस पर असर नहीं पड़ता।

6. ट्रोपोड्योर (Tropodure) :- यह पी.वी.सी. की तरह कठोर, मजबूत तथा बहुत अच्छा विद्युत-रोधी पदार्थ है, इस पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। यह आसानी से यान्त्रिक चोट से क्षतिग्रस्त नहीं होता। यह उन केबलों में उपयोग में लाया जाता है जो नमी वाले स्थान, रासायनिक प्लांट तथा ऑयल फैक्ट्रियों में काम आती है। यह इन्सुलेशन पनडुब्बी केबलों में भी उपयोग किया जाता है।

7. एबोनाइट (Ebonite) :- रबड़ और गन्धक को 154 या 15 के अनुपात में मिलाकर लगभग 150°C के ताप पर काफी समय तक गर्म करके एबोनाइट को बनाया जाता है। इसके निम्नलिखित गुण हैं - (i) यह आर्द्रताग्राही नहीं है।

(ii) इसकी सापेक्ष विद्युत शीलता 2 से 3 तक है

(iii) इसकी परावैद्युत सामर्थ्य 10 से 40 Kv/mm है। (iv) यह अम्लों तथा क्षारों से प्रभावित नहीं होता है। इसका उपयोग सीसा अम्ल बैट्रियों के आधान पात्र, टर्मिनल बक्स, पैनल बोर्ड इत्यादि के लिए किया जाता है।

8. बैकेलाइट (Bakelite) :- यह एक संश्लिष्ट पदार्थ है जो कि फार्मऐल्डिहाइड तथा फिनोलिक पदार्थों के योग से बनाया जाता है। इसके निम्नलिखित गुण हैं -

(i) यह किसी भी आकार में ढाला जा सकता है।

(ii) इस पर नमी, तेल या ग्रीष्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। (iii) यह अच्छा विद्युत-रोधी पदार्थ है, इसकी प्रतिरोधकता 10*2.cm

इसका उपोग स्विच, टर्मिनल बोर्डों, लैम्प होल्डरों तथा उपयन्त्र पैनलों आदि में किया जाता है।

9. एस्बसटेस (Asbestos) :- यह सफेद रेशेदार पदार्थ है तथा अज्वलनशील है। यह उष्मा का रोधक है। इससे रस्सी, टेप, शीट व स्लीवें बनाई जाती हैं। इसका उपयोग विद्युत भट्टी, विद्युत इस्त्री, केतली तथा परिपथ वियोजकों, आर्क शिल्ड आदि में ताप को रोकने में किया जाता है।

10. काँच (Glass) :- यह एक पारदर्शी इन्सुलेटर है जिस पर रासायनिक भांपो का असर नहीं होता। यह भंगुर होता है और इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। यह उच्च ताप पर कार्य कर सकता है। इसका उपयोग विद्युत लैम्प में ग्लास ब्लब, ट्यूब, मरकरी आर्क रेक्टीफायर में तथा शिरोपरी लाइनों के इन्सुलेटरों में किया जाता है आर्मेचर वाईडिंग में ग्लास टेप, स्लीव इत्यादि बनाने में भी किया जाता है।

11. कागज (Paper) :- यह आर्द्रताग्राही है परन्तु यदि इसे सुखा कर इन्सुलेटिड तेल, वार्निस या मोम से संसेचित किया जाए तो यह अच्छा कुचालक पदार्थ बन जाता है। यह रबड़ से सस्ता होता है और आयल फिल्ड पावर केबलों में रबड़ की जगह प्रयोग किया जाता है। यह कैपेसिटरों में परावैद्युत माध्यम के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।

12. लेदर आयड या फिल्म लेदरआयड (Leatheroid or Film Leatheroid) :- यह सूत के रेशों से रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनने वाला एक मजबूत स्लेटी रंग की शीट के रूप में कागज होता है। इस पर तेल ग्रीस का असर नहीं पड़ता। जब लेदरआयड पर महीन इन्सुलेटिड फिल्म चिपका दी जाती है तब यह लेदरआयड फिल्म पेपर कहलाता है। ये मुख्यतया स्लाट तथा इन्सुलेशन बोबिन बनाने में उपयोग होता है।

13. पोलिएस्टर मिल्की फिल्म (Polyyester Milky Film):- यह मिलिनेकस फिल्म से जाना जाता हैं। यह सिन्थेटिक उत्पाद है और विद्युत मशीनों के आर्मेचर रिवाईडिंग में उपयोग किया जाता है। इसका साइज 5, 7 और 10 मील में किया जाता है और किलोग्राम के रोल में उपलब्ध है।

14. काटन व सिल्क (Cotton And Silk) :- वार्निस करने पर उपयन्त्रों की वायर पर इन्सुलेशन के रूप में तथा मोटर वाईडिंग के लिए, किया जाता है।

15. वार्निश (Varnish) :- यह शोषक, शुष्कन तेल (Drying Oil) और द्रावक (Thinner) की रेजिन (Rasin) पदार्थों में मिलाने से बनाई जाती है। वार्निश में शुष्कन तेल रेजिन पदार्थों को घोलते हैं, शोषक वार्निश को कठोर होने का गुण प्रदान करते हैं, द्रावक वार्निश को पतला करते हैं। ताकि वार्निश को सरलता से सतह पर फैलाया जा सके। विद्युत- रोधी वार्निश निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है।

(i) प्राकृतिक रेजिन वार्निश

(ii) बिटुमैनी वार्निश

(iii) लाख वार्निश

(iv) संश्लिष्ट रेजिन स्प्रिंट वार्निश (Synthetic Resin Sprit Var- nish)

16. पोर्सिलेन (Porcelain) :- यह विभिन्न प्रकार के विद्युत रोधकों, फ्यूज एवं लैम्प होल्डरों, कलीट तथा स्विचों के आधार आदि बनाने में उपयोग होती है।

यह अग्नि सह मिट्टी (Fire Clay), चीनी मिट्टी (China Clay), फैल्डस्पार तथा क्वार्टज के मिश्रण को गर्म करके बनाई जाती है। पोर्सिलेन के निम्नलिखित गुण हैं :-

(i) इसकी ताप सह-क्षमता उच्च्च है और संरचना में कठोर है। (ii) यह नमी प्रतिरोधक है।

(iii) इसकी परावैद्युत सामर्थ्य 9 से 20Kv/mm तक है।

विद्युत रोधी पदार्थों का वर्गीकरण (Classification of Elee- trical Insulating Materials) :-

तापमान के आधार पर विद्युतरोधी पदार्थों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है।

वर्ग Y (Class Y) :- इन पदार्थों का अधिकतम कार्यशील तापक्रम 90°c है। इस वर्ग में बिना संसेचित कागज, सूत, प्रेस बोर्ड तथा प्राकृतिक रेशम आदि पदार्थ आते हैं। ये पदार्थ संस्ते और सरलता से उपलब्ध हैं

परन्तु यह बहुत अधिक आर्द्रताग्राही हैं और ऑक्सीजन या अम्लों की उपस्थिति में ताप से प्रभावित होते हैं।

वर्ग A (Class A) :- वे सभी पदार्थ जिन्हें वार्निश, यौगिकों या परावैद्युत द्रवों से संसेचित किया गया है, इस वर्ग में आते हैं। ये पदार्थ 105°C तक ताप सहन करने में सक्षम होते हैं।

वर्ग E (Class E) :- ये पदार्थ 120°C तक ताप सहन करने में

सक्षम होते हैं। इस वर्ग में लेदरआयड पेपर, एम्पायर क्लाथ तथा फाइबर इत्यादि आते हैं।

वर्ग B (Class B) :- इन पदार्थों की ताप सह क्षमता 130°C तक होती है। इस वर्ग में माईका, काँच के रेशे, ऐसबसटेस इत्यादि आते हैं। वर्ग F (Class F) :- इन पदार्थों की ताप सह क्षमता 150°C तक होती है। इनकी गुणवता वर्ग B से अच्छी होती है। इस वर्ग में काँच, फाइबर माईका व ऐसबसटेस इत्यादि आते हैं।

वर्ग H (Class H) :- इनका कार्यकारी ताप क्रम 180°C तक होता है और इस वर्ग में सिलीकॉन ऐलास्टोमर तथा माईका, काँच के रेशे, ऐसबसटेस इत्यादि का मिश्रण होता है।

वर्ग C (Class C) :- इनका कार्य कारी ताप क्रम 180°C से ऊपर होता है। इस वर्ग में माईका, पोर्सलेन, काँच क्वार्टज इत्यादि आते हैं। अर्द्ध चालक (Semi Conductors) :- जिन पदार्थों में न तो अच्छे चालक के गुण होते हैं और न अच्छे कुचालक के, ऐसे पदार्थ अर्द्ध चालक की श्रेणी में आते हैं। इनकी चालकता 10 से 10 म्हो प्रति सेमी. तक होती है तथा प्रतिरोध गुणांक साधारणतया ऋणात्मक होता है। सिलीकॉन, बोरोन, जर्मेनियम, टेलूरियम कार्बन आदि पदार्थ इस श्रेणी में आते हैं।

विद्युत प्रतिरोधक पदार्थ (Electrical Resistance Materials):- जो पदार्थ विद्युत धारा के मार्ग में बाधा डालते हैं प्रतिरोधक पदार्थ कहलाते हैं। इनकी निम्न विशेषताएँ होती हैं।

होते हैं।

(i) इनका विशिष्ट प्रतिरोध ताँबे से अधिक होता है। (ii) इनका प्रतिरोध गुणांक कम होता है

(iii) इनका गलनांक बिन्दु अधिक होता है।

(iv) वायुमण्डल में उपस्थित ऑक्सीजन की क्रिया से कम प्रभावित

मुख्य उपयोग

(a) धारा कन्ट्रोल के लिए रिओस्टेट के रुप में। (b) हीटिंग ऐलीमेन्ट बनाने के लिए।

(c) मीटर जैसे एम्पियर मीटर व वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए

शंन्ट व वोल्टता गुणंको के रुप में।

1. धारा नियन्त्रण:- इसके के लिए लोहे व निकल की मिश्रित धातुएँ अधिक उपयुक्त हैं। क्योंकि ये सस्ती, ताप प्रतिरोध गुणांक कम, प्रतिरोधकता उच्च व ताप वि.वा. बल न के बराबर होता है। लोहे तथा ढलवां लोहा (Cast Iron) के तार भी रिओस्टेट बनाने में काम आ रहे हैं।

2. हीटिंग ऐलीमेन्ट:- इसके लिए निकल क्रोमियम निकल स्टील की मिश्र धातु उपयोग की जाती है। इन मिश्र धातुओं की ताप सहन क्षमता उच्च होती है, ताप प्रतिरोध गुणांक न्यून होता है और प्रतिरोधकता उच्च होती है।

3. परिशुद्ध उपयन्त्रः- इनके लिए ताँबा निकल मिश्र धातु सबसे अधिक उपयुक्त है। इन मिश्र धातुओं का ताप प्रतिरोध गुणांक लगभग नगण्य होता है और विशिष्ट प्रतिरोध ताँबें से 18 से 30 गुणा होता है। शन्द तथा वोल्टेज मल्टीप्लायर के लिए मेंगेनिन मिश्र धातु सबसे अच्छी है।

1. यूरेका (Ureka) :- इस मिश्र धातु का दूसरा नाम कांन्स्टेन्टन है। इसमें 40% निकल तथा 60% ताँबा होता है। इसकी प्रतिरोधकता 20°C पर उच्च 48×10' से 49×1062 सेमी. तक होती है। प्रतिरोध का ताप गुणांक भी कम होता है, गलनांक 1300°c होता है, इसलिए उच्च ताप सहन करने में सक्षम है। इसकी तारें आसानी से बनाई जा सकती है। इनकी तनन सामर्थ्य 45 से 50 Kg/Cm' होती है। तथा आपेक्षित घनत्व 8.9 है।

उपयोग :- यूरेका का स्टार्टर व फिल्ड रेगुलेटर बनाने में उपयोग होता है, इसके अतिरिक्त परिशुद्ध मापक उपयन्त्रों में तथा ताप उतापमापी (Thermo Electrical Pyrometers) में भी उपयोग किया जाता है।

2. मेंगनिन (Managanin) :- इसमें 84% ताँबा, 12% मेंगनीज और 4% निकल मिली होती है। इसकी प्रतिरोधकता 20°C पर 43 × 10 6 2 cm, ताप प्रतिरोध गुणांक नगण्य 0.00002 होता है, गलनांक लगभग 1000°C, तनन सामर्थ्य 45 से 55Kg/Cm' तथा आपेक्षित घनत्व 8.2 है!

उपयोग :- इसे उपयन्त्रों में तथा वोल्टेज मल्टीप्लायर के लिए अधिक उपयोग किया जाता है इसके अतिरिक्त यह मानक प्रतिरोध तथा प्रतिरोध बक्सों में काम में लाई जाती है!

3. प्लेटिनम (Platinum) :- यह शुद्ध धातु होती है परन्तु मूल्य अधिक होने के कारण इसका उपयोग बहुत ही कम स्थानों पर किया जाता है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध 20°C पर 11 × 10° g cm, प्रतिरोध ताप गुणांक 0°C पर 0.0038 तथा आपेक्षित घनत्व 21.5 है और उच्च ताप पर कार्य कर सकती है।

उपयोग :- उच्च ताप मापने के लिए थर्मामीटर तथा थर्मो कप्पल में तथा पायरोमीटर में उपयोग किया जाता है।

4. टंगस्टन (Tungusten) :- यह कठोर सफेद रंग की धातु है। इसका प्रयोग कटिंग टूल्स में भी किया जाता हैं। इसका विशिष्ट प्रतिरोध 5.5 x 10*2cm, ताप सहन क्षमता अधिक क्योंकि गलनांक 3400°C तक होता है और आपेक्षित घनत्व 19.3 होता है।

उपयोग :- उच्च ताप सहन क्षमता के कारण बल्बों के फिलामेन्टों के रूप में, बल्ब इलैक्ट्रोड के रूप में, स्थाई चुम्बक बनाने के लिए तथा कान्टैक्टर के कान्टैक्ट्स बिन्दु बनाने के लिए किया जाता है।

5. नाइक्रोम (Nichrome) :- इस मिश्र धातु का उपयोग बहुतायत में किया जाता है। इसमें 80% निकल तथा 20% क्रोमियम होती है। इस मिश्र धातु का विशिष्ट प्रतिरोध 20°C पर 100 × 10% 2 cm, होता है, ताप सहनशीलता उच्च है क्योंकि इसका गलनांक 1400°C के लगभग होता है तथा आपेक्षित घनत्व 8.4 होता है। इस पर जंग भी नहीं लगता। उपयोग :- इलैक्ट्रिक भट्टियों में हीटिंग ऐलीमेन्ट बनाने में तथा हीटर के, प्रेस के, वाटर हीटर इत्यादि के हीटिंग ऐलीमेन्ट बनाने के लिए इस मिश्र धातु का उपयोग बहुतायत से किया जाता है।

वोल्टेज ग्रेडिंग (Voltage Grading):- वोल्टेज की निम्नलिखित आधार पर ग्रेडिंग की गई है :-

शून्य से 250 वोल्ट तक की वोल्टेज निम्न वोल्टेज कहलाती है।

250 V से अधिक व 650 वोल्ट तक की प्रदाय वोल्टेज मध्यम (Medium Voltage) कहलाती है।

3. 650 V से अधिक व 33000 वोल्ट तक की वोल्टेज उच्च वोल्टेज (H.V) कहलाती है।

4. सभी 33000 वोल्ट से अधिक की वोल्टेज अतिरिक्त उच्च वोल्टेज

कहलाती है।

Comments

Post a Comment