व्यवसाय परिचय व सुरक्षा सावधानियाँ

व्यवसाय परिचय व सुरक्षा सावधानियाँ

इलैक्ट्रिशियन व्यवसाय के अवसर :- आधुनिक युग में मशीनों

का उपयोग बढ़ गया है इसलिए इसे कलियुग या कलपुर्जो का युग भी कहते हैं और प्रत्येक मशीन को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है और शक्ति, विद्युतशक्ति के रूप में ही आसानी से दूरस्थ स्थान तक स्थानान्तरित की जाती है इस कारण विद्युत शक्ति का उपयोग बढ़ जाता है। विद्युत प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए इलैक्ट्रिशियन की आवश्यकता पड़ती है अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इलैक्ट्रिशियन की आवश्यकता हर क्षेत्र में होती है। निम्न रूप में इलैक्ट्रिशियन कार्य करते हैं।

इलैक्ट्रिशियन सम्बन्धित कर्मी :- इस श्रेणी के कर्मी फैक्ट्रीज, बिजलीघरों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तथा आवासीय मकानों में विद्युत यन्त्रों, उपस्करों, फिटिंग्स, माप यन्त्रों, रिले इत्यादि की फिटिंग्स स्थापना, मरम्मत तथा अनुरक्षण का कार्य करते हैं।

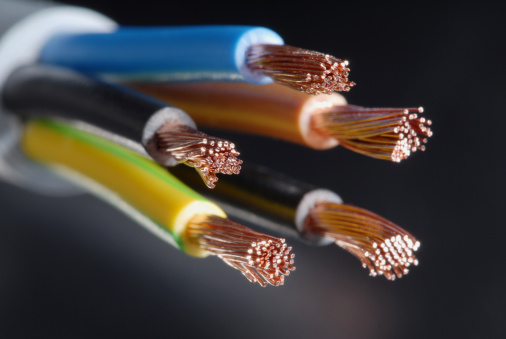

सामान्य इलैक्ट्रिशियन :- विभिन्न प्रतिष्ठानों में वैद्युत परिपथों की स्थापना के लिए लेखाचित्र विनिर्देशों का अध्ययन, वैद्युत मोटरों, ट्रांसफार्मरों, स्विच गियर तथा अन्य वैद्युत उपस्करों तथा प्रकाश फिटिंग्स की स्थिति अनुसार स्थापना करते हैं। तार स्थापना, केबल्स डालना तथा साधारण केबल के जोड़ लगाना, वैद्युत मोटरों और पम्पों का प्रचालन, देखभाल और अनुरक्षण का कार्य भी इलैक्ट्रिशियन करते हैं।

वैद्युत फिटर :- वैद्युत मशीन और उपस्करों जैसे मोटरें,जनित्र, स्विच गियर्स इत्यादि की स्थापना तथा सम्बन्धन का कार्य। परिपथ आरेखों तथा तार स्थापन आरेख के अनुसार पूर्व निर्धारित वैद्युत और यान्त्रिक घटकों को जोड़ना और उचित फलन और वास्तविकता को सुनिश्चित करने के लिए गेज, मेगर इत्यादि से परीक्षण करना विद्युत फिटर के कार्य हैं।

इनके अतिरिक्त शेड्यूल प्रक्रिया अनुसार वैद्युत इकाइयों का समय-समय पर परीक्षण, मरम्मत तथा ओवर हॉलिंग करता है। किसी विशेष प्रकार के वैद्युत साधन, मशीनरी उपस्करों का निर्माण स्थापना तथा वैद्युत गृह कार्य में निपुणता प्राप्त कर उसके अनुसार पद प्राप्त कर सकता है।

इलैक्ट्रिशियन पाठ्यक्रम का अध्ययन करके प्राप्त प्रशिक्षण द्वारा इलैक्ट्रिशियन निम्न कार्यों को करने में सक्षम होता है :-

1.अर्थिंग करना, अर्थ से उपस्कर तथा अन्य यन्त्रों को जोड़ना ।

2.अर्थिंग का अनुरक्षण और भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार सभी सुरक्षा उपायों व भारतीय मानक ब्यूरों (BIS) के सभी नियमों का अनुपालन करना।

3.मोटर कन्ट्रोल के लिए सरल विद्युत परिपथ की रचना, परीक्षण और दोष ज्ञात करने की योग्यता।

4.विद्युत मीटरों के उपयोग से वैद्युत राशियों को मापना रक्षी और नियन्त्रक साधनों DC तथा AC यन्त्रों का प्रतिष्ठापन सम्बन्धन, स्टार्टिंग, कार्य में लेना तथा रिवर्स व फारवर्ड करना और उनका अनुरक्षण करना।

5.BIS की संस्तुतियों और भारतीय विद्युत (IE) नियमों के अनुसार व्यवसायिक तार स्थापन करना।

6.केबल जोड़ने तथा LT सिरोपरि सर्विस लाइन को स्थापित करने की योग्यता ।

7.ट्रांसफार्मरों और मोटरों को बाउण्ड व रिबाउण्ड करना।

रोजगार पाने के अवसर :-

स्थानीय वैद्युत बोर्ड, रेलवे, टेलीफोन विभाग, एयर पोर्ट तथा राजकीय और अर्द्धराजकीय संस्थानों में।

विभिन्न फैक्ट्रियों में इलैक्ट्रिशियन के रूप में।

सिनेमाघरों, मॉल तथा सभा भवनों में वैद्युत उपस्करों की स्थापना परीक्षण व अनुरक्षण ।

वाईडिंग की दुकानों पर मोटर व ट्रांसफार्मर की वाईडिंग करना। विद्युत दुकानों पर विद्युत साधनों की मरम्मत का कार्य।

होटल, रिसोर्ट, अस्पताल और फ्लैट्स में वैद्युत उपस्करों की स्थापना मरम्मत व अनुरक्षण ।

स्वरोजगार के अवसर :-

देहाती और शहरी क्षेत्र में वैद्युत स्विच गियर और मोटर की मरम्मत का सेवा केन्द्र ।

होटलों, रिसोर्टो, निजी अस्पतालों, बैकों इत्यादि में वायरिंग करने व मरम्मत करने की ठेकेदारी।

वैद्युत पैनल के निर्माण करने की ठेकेदारी।

वैद्युत पंखों और मोटरों की वाईडिंग।

साधारण इलैक्ट्रॉनिक गेजेट की मरम्मत।

घरेलू साधनों की सेवा अनुरक्षण तथा मरम्मत।

इलैक्ट्रिशियन के लिए आवश्यक सुरक्षा नियम :-

एक अच्छे इलैक्ट्रिशियन को यह याद रखना चाहिए कि विद्युत एक अच्छा सेवक है परन्तु अच्छा स्वामी नहीं है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए सदैव सभी कार्यों को नियमपूर्वक करने की आदत बना लेनी चाहिए। इसी विषय में निम्नलिखित नियमों का सदैव पालन करना चाहिए।

सुरक्षा नियम :-

1.केवल योग्यता प्राप्त व्यक्ति को ही विद्युत कार्य करना चाहिए। नंगे चालकों का स्पर्श न करें।

2.कभी भी स्विच ऑन स्थिति में सोल्डरिंग आयरन को बैंच अथवा मेज पर न रखें।

3.कार्यशाला के फर्श को साफ रखें व औजारों को उत्तम अवस्था में रखें।

4.परिपथ में केवल उचित क्षमता के फ्यूज प्रयोग करें।

5.विद्युत से जुड़े ऊर्जावान परिपथों पर कार्य न करें यदि आवश्यक हो तो रबर के दस्ताने व चटाई का प्रयोग करें।

6.परिपथ के स्विच को बन्द करने के पश्चात् ही फ्यूज को अलग या प्रतिस्थापित करें।

7.लैम्पों को टूटने तथा गर्म लैम्पों को ज्वलनशील पदार्थों के सम्पर्क में आने से बचाने के लिए विस्तार तारों का प्रयोग करें।

स्विच पैनल्स नियन्त्रण गियर्स आदि पर कार्य करने या उन्हें बन्द करने के समय रबर की चटाई पर खड़े हों।

8.सीढ़ी के उपयोग के समय, खिसकने से रोकने के लिए सहायक को सीढ़ी रोकने के लिए खड़ा करें।

9.थ्री-पिन या फाईव-पिन सॉकेट्स प्लग्स उत्तम दशा में होने पर ही इनका उपयोग करें। ISI मानक वाले उपसाधनों का ही उपयोग होना चाहिए।

10.ऊँचे स्थानों अथवा खम्भों पर कार्य करते समय सदैव सुरक्षा पेटी का प्रयोग करें।

11.केबल्स अथवा डोरियों को पोर्सिलेन नलियों में से निकाल कर ही लकड़ी विभाजकों में से निकालें।

12.घूमने वाली मशीनों के चल भाग पर कभी अपने हाथों को न रखें । जनित्र के चल भाग व गियरों पर कभी कार्य न करें। ढीली बाहों की कमीज अथवा झूलती हुई टाई पहनकर मोटर अथवा

13.जिन परिपथों के स्विचों को ऑफ किया हुआ हो उनके फ्यूज कैरियर को अलग कर दे तथा सुरक्षित जगह पर उचित संरक्षण में रख दें और स्विच पर पट्टिका लगा दें जिस पर लिखा हो कि लाईन पर मनुष्य कार्य कर रहे हैं।

14.विद्युत उपकरणों के सम्बन्ध (Connection) कसे होने चाहिए। ढ़ीले जुड़े केबल्स तप्त होकर अग्नि संकट उत्पन्न कर सकते हैं।

15.यन्त्रों व स्विच गियर के आंतरिक भागों से व्यर्थ छेड़छाड़ न करें। उच्च वोल्टता लाइनों या उपस्करों और संधारित्रों से स्थैतिक वोल्टताको निरावेशित कर दें।

16.पानी की लाइनों से अर्थिग न करें।

17.वैद्युत उपस्करों पर जल का प्रयोग न करें।

मानक और मानकीकरण (Standard and Standradisation):-

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और निर्माण में सामग्री, औजार और उपस्कर एक निश्चित मानक के होने चाहिए। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन प्रारम्भ किया गया है जो मापन तकनीक के मात्रक, प्रतीक, उत्पादन और प्रक्रियाओं, ज्ञान और भारण की सुरक्षा आदि के निर्देश ISO संख्या अनेक पुस्तिकाओं द्वारा करता है।

भारतीय वस्तुओं को स्थानीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में विक्रय करने के लिए कुछ निश्चित मानकीकरण विधियां आवश्यक है। विभिन्न वस्तुओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरों BIS (ISI) अपनी पुस्तिकाओं द्वारा मानक विनिर्देशित करता रहता है। BIS केवल उसी माल को प्रमाणित करता है, जब वह विनिर्देशन पालक होता है और कुछ आवश्यक, परीक्षणो

में सफल रहता है।

विभिन्न देशों के मानक संगठन :-

BIS - ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैण्डर्ड (ISI) - भारत

ISO - अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन

JIS - जापानी संस्थागत मानक

BIS - ब्रिटिश स्टैण्डर्ड संस्था BS(S) - ब्रिटेन

DIN - ड्यूस इण्डस्ट्री नारमेन - जर्मनी

GOST - रूस

ASA - अमेरिकन स्टैण्डर्ड एसोसियेशन

BIS (ISI) प्रमाणन चिन्ह प्रणाली के लाभ

निर्माताओं को (To manufacturers) ÷

1.BIS द्वारा गुणवत्ता नियन्त्रण प)ति की स्वतन्त्र जाँच । 2.मानकीकरण द्वारा उत्पादन मितव्ययता का लाभ ।

3.अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन की उत्तम छवि।

4.थोक व खुदरा भण्डारकों और उपभोक्ताओं में विश्वास ।

5.ISI चिन्ह लगे उत्पादों पर संगठित खरीददार, केन्द्रीय व राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, संस्थागत तथा व्यक्तिगत इकाईयों का विश्वास होने पर खरीददारी में वरीयता ।

6.भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) तथा राष्ट्रीयकृत बैंको से आर्थिक प्रलोभन।

उपभोक्ताओं को :-

● मानक उत्पादन को चयन करने में सुगमता ।

●अच्छी गुणवत्ता होने पर ISI चिन्ह वाले उत्पादों को निःशुल्क

प्रतिस्थापन ।

● शोषण व धोखे से रक्षा।

.

●जीवन और सम्पत्ति संकट के लिए सुरक्षा का आश्वासन।

संगठित ग्राहकों को :-

1.किसी माल पर ISI चिन्ह न होने पर किसी कॉन्ट्रेक्ट का समापन करने के लिए सुविधा जनक आधार।

2.खरीदे गये माल पर व्यर्थ निरीक्षण और परीक्षण से समय, श्रम और धन की बचत ।

निर्यातकों को :-

1.मान्यता प्राप्त जहाज पर बिना निरीक्षण माल की लदायी।

2.ISI चिन्ह न होने पर निर्यात अनुबन्ध समापन का सुविधा जनक आधार।

निर्यात निरीक्षण अधिकारियों के लिए :-

● गहन निरीक्षण बिना देश से माल का निर्यात, जिसके कारण खर्च, समय और श्रम की बचत ।

सुरक्षा अभ्यास (Safety Practice):-

दुर्घटना :- अचानक ऐसी घटना घट जाए जिसकी अपेक्षा न हो और उसका परिणाम भी बुरा हो यह घटना दुर्घटना कहलाती है। दुर्घटनाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता किन्तु इन्हें कम अवश्य किया जा सकता है।बहुत सी दुर्घटनाएँ मनुष्य की लापरवाही के कारण होती हैं, यदि सावधानी पूर्वक, कार्य करने की आदत बना ली जाए तो दुर्घटनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। निम्नलिखित बिन्दुओं के कारण दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी रहती है।

1.आने वाली आपत्ति के प्रति लापरवाही ।

2.सुरक्षा के प्रति अरूची ।

3.असावधानी ।

4.उचित सुरक्षा के तरीकों की जानकारी में कमी।

5.कार्यस्थल का गन्दा होना !

6.प्रकाश और हवा की कमी।

7.औजारों का गलत प्रयोग ।

8.असुरक्षित परिस्थितियों में कार्य करना

ज्यादातर दुर्घटनाएँ यूं ही नहीं हो जाती यदि उचित तरीके से

कार्य पूरा किया जाए तो दुर्घटना से बचा जा सकता है। आमतौर पर एक व्यक्ति जो अपने कार्यस्थल पर उपकरणों या उपस्करों को खराब कर देते हैं और दोषित देख कर भी सूचना नहीं देते या औजार और अन्य सामान को बिखरा छोड़ देते हैं उस स्थान पर अन्य व्यक्ति जो किसी कार्य से आएगा दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी मशीन में दोष को देख ले और उसकी सूचना न दे वह भी दुर्घटना करवाने का दोषी होता है। एक अच्छी सुरक्षात्मक सोच द्वारा दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है जिसके लिए विभिन्न व्यक्तियों का उत्तरदायित्व निम्न प्रकार है :-

मालिक का उत्तरदायित्व (Employer's Responsibilities):-

एक अच्छे व्यवसायी मालिक का कर्त्तव्य है कि वह अपने संस्थान में होने वाले कार्य के लिए अपने कर्मचारियों को मशीनों के बारे में, सुरक्षा सावधानियों, उचित प्रकाश व्यवस्था, हवा तथा आवश्यक सुविध ओं का प्रबन्ध करें और समय-समय पर अपने कर्मचारियों को सुरक्षा पर प्रशिक्षण भी दें।

कर्मियों का उत्तरदायित्व (Employee's Responsibilities):-

विभिन्न मशीनों पर कार्य करने वाले कर्मियों को मशीनों पर लिखे विनिर्देशों का पालन करना चाहिए। सुरक्षात्मक तरीके से कार्य सम्पन्न करने की आदत बनानी चाहिए और किसी तरह के नशे से बचना चाहिए चाहे तम्बाकू का सेवन ही क्यों न हों।

सुरक्षा चिह्न (Safety Signs) :-

कोई भी निर्माण स्थल हो या यातायात सभी जगह सुरक्षा के चिह्न बने होते हैं जो आवश्यक सूचना देते हैं अतः निम्न प्रकार के चिह्नों की जानकारी प्राप्त कर उनके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। इन्हें मुख्यतया चार श्रेणियों में बाँटा गया है।

1.निषेधात्मक चिह्न

2.आवश्यक चिह्न

3.सावधानी चिह्न

4. सूचना चिह्न

1 .निषेधात्मक चिह्न :-

आ ति -. गोलाकार

रंग. -. सफेद पृष्ठ भूमि पर काला चिह्न

अर्थ. -. ऐसा नहीं करना

उदाहरण - धूम्रपान की मनाही

2. आवश्यक चिह्न÷

आ ति -. गोलाकार

रंग. -. नीली पृष्ठ भूमि पर सफेद चिह्न

अर्थ. -. ऐसा करना चाहिए

उदाहरण - दस्ताने पहने

3. सावधानी चिह्

आ ति. -. त्रिकोण

रंग. -. काले हाशिये में पीली पृष्ठ भूमि

अर्थ. -. संकट, सावधान

उदाहरण. -. सावधान विद्युत आघात का भय

4 सूचना चिह्न

आ ति. -. वर्गाकार या आयताकार

रंग. -. हरे पृष्ठ भूमि पर सफेद

अर्थ -. सुरक्षा साधन की सूचना

उदाहरण. -. फर्स्ट ऐड

भारों को उठाना और रखना (Lifting And Handing Loads) :-

आमतौर पर एक इलैक्ट्रिशियन को विद्युत मोटर को एक स्थान से उठाकर किसी निश्चित स्थान पर स्थापित करके कनेक्शन करने पड़ते हैं। कई बार गलत तरीके से कोई भी भार चाहे मोटर हो या अन्य मशीन उठाने से चोट लग जाती है। यदि भार अधिक न भी हो तो भी गलत तरीके से भार उठाने से चोट लग जाती है। कई बार जिस तरीके से जैसे लीवर प्रणाली से भार उठाते समय यदि लीवर गलत तरीके से लगा हो चोट लग जाती है, किसी वस्तु से टकराकर या भार के साथ किसी वस्तु के टकराने से चोट लगती है।

जिन वस्तुओं को उठाकर भुजाएँ शरीर से जुड़ी रहती हैं उन्हें उठाने सरल होता है जबकि यदि वस्तु का भार कम हो लेकिन भुजाएँ खुली हुई हों और कुहनी सीधी हो तो पीठ व पेट पर छः गुनी विकृति उत्पन्न होती है।

भार उठाने की गतिज विधि :-

अपने शरीर की सही अवस्था (आसन) से प्रारम्भ करके भार उठाने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें :-

1.आगे चलने की दिशा में अपने एक पैर को लगभग 18 इंच दूर रखना चाहिए इससे अच्छा सन्तुलन प्राप्त होता है और भार उठाने के लिए सुरक्षित आधार मिलता है।

2.घुटने कुछ मुड़े हुए हों।

3.पीठ सीधी होनी चाहिए।

4.भुजाएँ शरीर के यथा सम्भव नजदीक होनी चाहिए।

5.भुजाएँ जितनी अधिक दूर तक फैली होंगी उतना ही शरीर पर बललगेगा और कम भार उठाया जाएगा।

6.पकड़ कसी और सुरक्षित होनी चाहिए। सिर सीधा और ठुड्डी अन्दर होनी चाहिए।

भार उठाकर रखने की सही तकनीक :-

1.वस्तु की दिशा में चल कर पास पहुँचे।

2.उठाने वाले भार के पास उकडु बैठ कर भार को शरीर के पास रखें, भार को मजबूती से पकड़ कर अपनी पीठ को सीधा रखें और धीरे से बिना झटके के भार को उठाएँ। इस तरीके से जंघाओं की शक्तिशाली माँसपेशियों में शक्ति उत्पन्न होती है। सीधा होते हुए नीचे भार को न देखकर सीधा सामने देखें।

3.भार को पूरी तरह उठाने के लिए शरीर के ऊपरी भाग को उर्ध्वाधर स्थिति में उठाएँ। जब कोई भार व्यक्ति की अधिकतम सामर्थ्य के लगभग है तो सीधा ऊपर उठाने से पहले कूल्हों पर कुछ झुकना जरूरी है।

4.भार को शरीर से भली प्रकार लगाए हुये उस स्थान पर ले जाएँ जहाँ उसे रखना है। मुड़ते समय केवल कमर से न मुड़कर पूरे शरीर को एक साथ मोड़ें।

भार को उतारना :-

यह अच्छी तरह देख लें कि जिस स्थान पर भार रखना है वह अच्छी तरह साफ है अर्थात् वहाँ कोई रुकावट तो नहीं है। अब घुटनों की उकडु मोड़ कर भार को न देखते हुए सामने देखते हुए सिर व पीठ को सीधा रखें और अन्त में कोहनियों को जंघाओं पर टिका कर सामान नीचे रख देना चाहिए।

भारी सामान को हटाना :- भारी सामान उठाने के लिए निम्न साधनों का उपयोग किया जाता है-

·

1.क्रेन

2.चर्खी

3.यन्त्र चलित प्लेट फार्म

क्रेन और सलिंग (Cranes and Slings) :- यह विधि भारी सामान को उठाने तथा ले जाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। सामान उठाते समय ध् यान रहे कि उपयोग में लाई जाने वाली सलिंग टूटी न हो, कटी न हो, ढीली न हो और यह जंग रहित हो। यदि सलिंग एक से अधिक हो तो ध्यान रहे कि सामान का भार सभी सलिंग पर समान रूप से वितरित हो।

चर्खियां (Winches) :- भारी भार को फर्श पर खींचने के लिए चर्खियों का उपयोग किया जाता है। यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उपयोग में लाई जाने वाली चर्खी की क्षमता चाहे गये भार को खींचने में सक्षम है या नहीं।

चर्खी को ऐसे स्थान पर ढांचे से बांधना चाहिए जो चख पर लगने वाले बल को सहन कर सके। खुले स्थान पर चर्खी को बांधने के लिए लम्बे खूंटे गाढ़ कर चर्खी बांध देनी चाहिए।

Comments

Post a Comment